Photons d’Or – Mars 2024

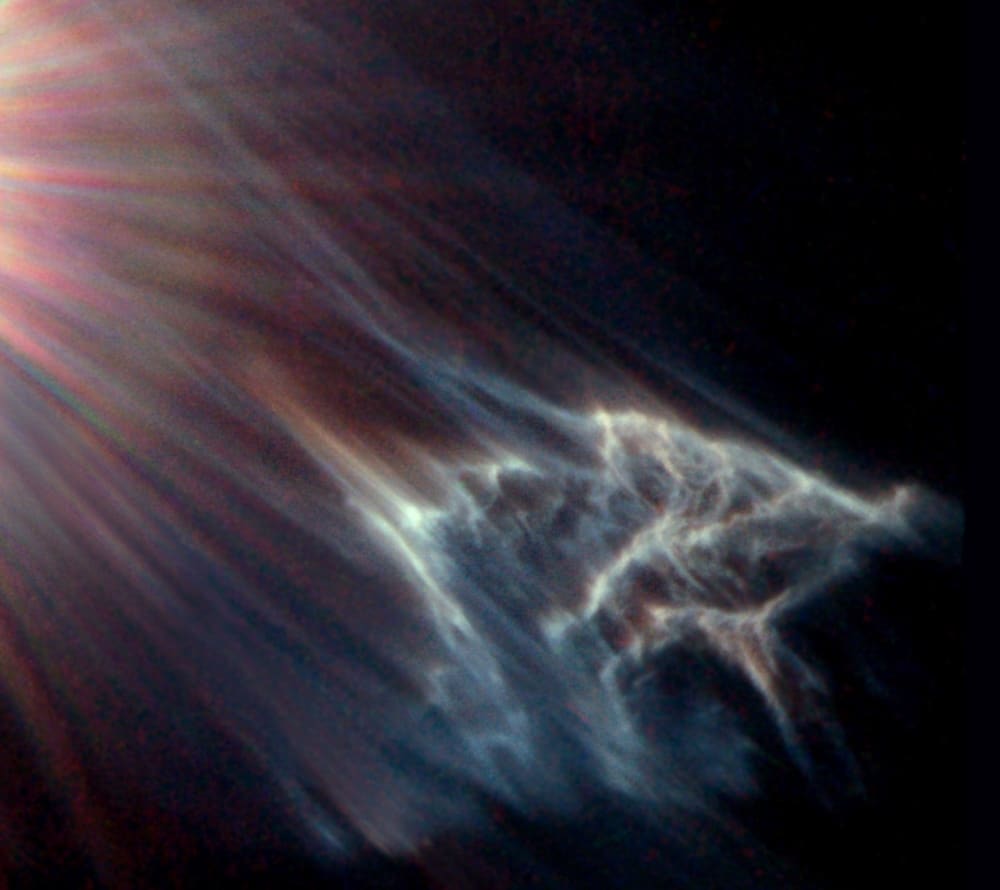

L’image du mois Mars 2024 Le « coeur de l’âme » : nébuleuses IC 1871 & LBN 673 en SHO/RGB, par Nicolas PUIG. Située dans la très riche constellation de Cassiopée, la nébuleuse de l’âme est assurément l’une des plus belles nébuleuses