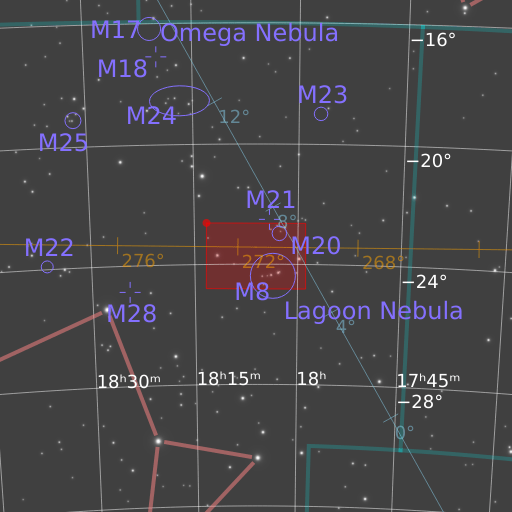

Existe-t-il région plus emblématique du ciel d’été que celle abritant les nébuleuses M8 et M20 dans les riches champs stellaires du Sagittaire ? Ces deux « monuments » de la Voie Lactée, nichés à quelques degrés seulement du bulbe galactique, figurent depuis des décennies au panthéon des cibles préférées des astrophotographes.

Pourtant, malgré leur célébrité bien établie, cette région foisonnante recèle encore des trésors insoupçonnés que seuls les temps de pose les plus généreux et les ciels les plus purs permettent de révéler dans toute leur splendeur.

L’image mise à l’honneur aujourd’hui transcende ainsi la simple « énième version » de ces classiques pour nous offrir une plongée inédite dans l’un des secteurs les plus dynamiques de notre galaxie.

Car au-delà des silhouettes familières de la Lagune et du Trèfle, c’est tout un écosystème cosmique qui se dévoile ici : zones de formation stellaire active, complexes de nébuleuses obscures, et surtout – plus rare – les vestiges fantomatiques d’une ancienne explosion stellaire sous la forme du rémanent de supernova SNR G007.5-01.7.

Ce dernier objet demeure l’un des secrets les mieux gardés de cette région pourtant si fréquentée. Situé au nord de M8, ce réseau complexe de filaments d’oxygène ionisé témoigne d’une catastrophe stellaire survenue il y a plusieurs millénaires, lorsqu’une étoile massive termina sa vie dans une explosion titanesque. Les ondes de choc générées continuent aujourd’hui de balayer le milieu interstellaire, ionisant le gaz environnant et créant ces structures filamenteuses si caractéristiques des rémanents de supernova.

La détection et l’imagerie de SNR G007.5-01.7 représentent un véritable défi technique, car ses émissions se concentrent principalement dans la raie de l’oxygène doublement ionisé (OIII) à 500,7 nm, bien plus faible que les intenses lueurs rouge-orangé de l’hydrogène alpha qui dominent M8 et M20. Cette discrétion explique pourquoi ce rémanent demeure si rarement mis en évidence.

L’environnement immédiat se révèle d’une richesse confondante : IC 1274 et IC 1275 forment un duo de nébuleuses circulaires séparées par la bande obscure Barnard 91, tandis qu’IC 4685 déploie ses structures de formation stellaire traversées par la sinueuse « rivière » de poussières Barnard 303. Plus discrète mais non moins fascinante, NGC 6559 ajoute ses teintes bleutées de nébuleuse par réflexion à cette symphonie chromatique où se mêlent émission, réflexion et absorption dans un ballet cosmique d’une saisissante complexité.

Capturer toute la richesse de cette région depuis nos latitudes est un véritable défi : culminant à peine à 25° au-dessus de l’horizon sud, M8 et M20 ne bénéficient que de quelques heures d’observation dans des conditions acceptables… sous réserve de disposer d’un horizon dégagé !

C’est précisément pour s’affranchir de ces contraintes que la Team FACT a fait le choix de déployer l’un de ses instruments au cœur du désert texan.

Un site d’exception qui offre des conditions d’observation quasi-idéales : ciel Bortle 1 sans pollution lumineuse à 360°, transparence atmosphérique remarquable et seeing médian particulièrement favorable.

Bien sûr, le Texas ne peut pas rivaliser avec les montagnes du Chili, mais il permet déjà un accès plus facile à quelques objets de l’hémisphère sud, ce qui ouvre de nouveaux horizons d’exploration.

Cette infrastructure robotisée permet en outre une optimisation millimétrée du temps de ciel disponible, crucial pour des projets aussi ambitieux. L’instrumentation retenue témoigne d’une approche réfléchie : l’Askar FRA400, avec son diamètre de 72 mm et son rapport focal f/5.6, constitue un compromis judicieux entre champ couvert et capacité de collecte. Si ce diamètre peut sembler modeste face à l’ampleur de la tâche, il s’avère parfaitement adapté à ce type d’imagerie grand champ, d’autant plus que la qualité du ciel texan compense largement les limitations instrumentales.

Cette version de la région M8-M20 par la Team FACT s’impose d’emblée comme une référence absolue, tant par la richesse des détails révélés que par l’excellence de l’exécution technique. La première impression qui se dégage de cette image est celle d’une profondeur de champ extraordinaire : chaque composante de cet environnement complexe trouve sa juste place dans une hiérarchie visuelle parfaitement maîtrisée.

L’exploit majeur réside indiscutablement dans la révélation spectaculaire du rémanent SNR G007.5-01.7, habituellement noyé dans l’éclat des nébuleuses voisines. Les 18 heures de pose en OIII (sur 30h au total) portent ici leurs fruits de façon éclatante : l’ensemble du réseau filamentaire se détache avec une netteté saisissante, révélant la complexité des interactions entre l’onde de choc et le milieu interstellaire. Cette prouesse technique permet de proposer une vision spectaculaire de cet objet méconnu.

Cette approche « marathon » s’impose comme incontournable pour l’imagerie des rémanents de supernova, dont les émissions ténues requièrent une accumulation de signal considérable. L’utilisation de filtres narrowband 3 nm garantit par ailleurs une sélectivité optimale, indispensable pour isoler les raies d’émission spécifiques de chaque composante gazeuse en optimisant le rapport signal sur bruit.

La gestion de la dynamique atteint ici des sommets d’excellence : les régions centrales ultra-lumineuses de M8 et M20 conservent parfaitement leurs détails les plus fins sans pour autant écraser les structures périphériques les plus ténues. Cette maîtrise technique du HDR permet d’embrasser d’un seul regard l’ensemble de cet écosystème galactique, depuis les cœurs incandescents des régions HII jusqu’aux filaments les plus éthérés du rémanent de supernova.

La richesse chromatique de l’ensemble témoigne d’un traitement d’une subtilité remarquable : les rouges profonds de l’hydrogène alpha dialoguent harmonieusement avec les bleu-vert caractéristiques de l’OIII, créant une palette naturelle qui respecte fidèlement la physique des processus d’ionisation à l’œuvre. Les zones de transition entre émission et réflexion sont rendues avec une délicatesse notable qui confère à l’image une impression de relief saisissante.

L’animation ci-contre permet de mieux apprécier la qualité de l’intégration du signal Ha et OIII sur l’image RGB : certains rémanents OIII se révèlent même dans certaines zones pourtant très riches en Ha !

On admirera enfin la propreté exemplaire du traitement, qui permet aux moindres détails de s’exprimer sans artefact : filaments de poussières, globules de Bok, condensations protostellaires… tout concourt à faire de cette image un véritable atlas de la diversité des nébuleuses et du milieu interstellaire. Avec cette interprétation magistrale, la Team FACT nous offre bien plus qu’une simple image d’astrophotographie : c’est un authentique voyage au cœur des mécanismes de formation et d’évolution stellaire qui nous est proposé !

Cette première réalisation texane augure de promesses ambitieuses pour les projets futurs de cette jeune et sympathique équipe !

Derrière l’acronyme FACT (French Amateur Collaborative Telescope) se cache une aventure collaborative particulièrement inspirante, née il y a deux ans de la rencontre entre quinze passionnés d’astrophotographie unis par une philosophie commune : la mutualisation des talents au service de l’excellence.

Cette équipe française s’organise autour de deux sous-groupes complémentaires – l’un spécialisé dans l’imagerie grand champ (focales de 280 à 500 mm), l’autre privilégiant les instruments de forte puissance (750 à 2 000 mm) – et a déjà publié seize images de grande qualité.

Cette productivité volontairement mesurée reflète la philosophie fondamentale de l’équipe : privilégier résolument la qualité à la quantité.

Car c’est bien là l’un des défis majeurs des astrophotographes français : conjuguer passion et réalités du quotidien sous nos latitudes capricieuses. Entre météo incertaine, contraintes professionnelles et familiales, les heures de route pour atteindre un ciel de dépourvu de pollution lumineuse… mener à bien des projets « marathon » peut rapidement devenir un casse-tête logistique.

C’est cette frustration légitime qui a conduit quatre membres particulièrement motivés – Vincent Martin, Thibaut Rouillée, Louis Leroux et Cédric de Decker– à franchir le pas du remote en installant un setup compact mais efficace au Texas, chez StarFront Observatories.

Les ambitions futures de la Team FACT s’inscrivent dans cette logique d’excellence : viser des cibles toujours plus exigeantes par leur magnitude ou leurs dimensions, et qui sait ? Peut-être réaliser un jour LA découverte dont rêve tout astronome amateur. C’est tout le mal que nous leur souhaitons !

En attendant, FACT continue de cultiver ses valeurs fondatrices : esprit collaboratif, recherche de l’excellence et partage des connaissances – une philosophie qui résonne parfaitement avec l’esprit des « Photons d’Or ».

Date : été 2025

Lieu : Starfront Observatories (Texas, USA)

Optique : ASKAR FRA400

Monture : WarpAstron WD-20

Caméra : PlayerOne Poseidon-M Pro

Filtres : Antlia RGB-HO 3nm

Échantillonnage : 1,92″/px

Ha : 56 x 300s

OIII : 223 x 300s

R : 60 x 120s

G : 62 x 120s

B : 60 x 120s

Total : 29h10

Traitement : Pixinsight – Photoshop

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂

Don sécurisé via PayPal (aucun compte nécessaire…).