La galaxie d’Andromède (Messier 31) est si familière pour les astronomes amateurs que l’on pourrait penser – à tort – qu’elle ne présente plus de mystères… Mais M31 n’est pas juste une cible parmi tant d’autres : c’est un univers en soi.

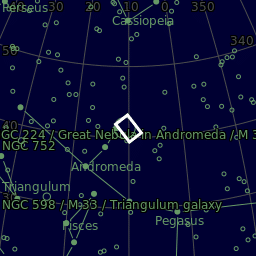

Située à 2,5 millions d’années-lumière, M31 est notre plus proche voisine galactique, de taille comparable à notre propre Voie Lactée. C’est aussi l’objet le plus lointain visible à l’œil nu, sous la forme d’une petite tache laiteuse dans la constellation d’Andromède. Avec ses mille milliards d’étoiles estimées (contre 200 à 400 milliards pour notre galaxie), elle domine le « Groupe Local », ce petit amas de galaxies auquel nous appartenons.

Sur l’image, on distingue parfaitement ses deux principales galaxies satellites, M32 (la petite « boule » compacte et brillante juste au-dessus du bulbe principal) et M110 (la large ellipse plus diffuse, en dessous). Ce que nous voyons est une interaction gravitationnelle figée dans le temps. M31 est une « cannibale » : elle a déjà absorbé des dizaines de petites galaxies, et ses interactions avec M32 sont probablement à l’origine de certaines structures complexes de ses bras.

Le destin de M31 et de la Voie Lactée est scellé : elles foncent l’une vers l’autre à 110 km/s et entameront une fusion titanesque dans environ 4,5 milliards d’années, pour former une super-galaxie elliptique que certains nomment déjà « Milkomeda ».

M31 est l’un des premiers objets que l’on observe lorsqu’on débute l’observation du ciel, et souvent l’un des premiers essais en astrophoto ; ce qui tend à lui conférer une réputation de cible « facile »… ce qui est totalement faux ! En effet, si sa structure d’ensemble se révèle déjà bien avec les capteurs les plus simples en seulement quelques minutes, mettre en valeur l’ensemble de son halo et les détails de ses bras, tout en conservant des couleurs équilibrées, constitue un véritable défi sur lequel bien des astrophotographes expérimentés se cassent régulièrement les dents !

Pendant des décennies, M31 fut le terrain de jeu du « LRGB » (Luminance, Rouge, Vert, Bleu ou capteur couleur). Le résultat obtenu constitue le portrait-robot d’une galaxie spirale :

Le Bulbe (jaune/orange) : le centre galactique est dominé par des étoiles de Population II. Ce sont de vieilles étoiles, pauvres en métaux, dont les plus brillantes sont des géantes rouges. Cette population âgée donne au cœur sa couleur chaude et sa luminosité intense.

La grande luminosité du bulbe constitue un défi pour l’astrophotographe, qui doit gérer une plage dynamique colossale : réussir à « décramer » le noyau de M31 tout en conservant une dynamique d’ensemble réaliste constitue presque un « rite de passage » dans la catégorie des astrophotographes confirmés.

Le Disque (bleu et noir) : les bras spiraux sont le lieu de l’activité de formation d’étoiles. Leur couleur bleue marquée trahit la présence d’étoiles de Population I : jeunes, massives, extrêmement chaudes (type O et B). Elles brûlent leur carburant très vite et meurent jeunes (certaines en supernovæ). Ces bras bleus sont zébrés par des bandes sombres ; d’immenses nuages de poussière interstellaire qui absorbent la lumière des étoiles situées derrière eux. C’est dans cette poussière que se cache la matière première des futures étoiles.

Pour voir où la création d’étoiles est active au sein de la galaxie, le RGB ne suffit pas. Il faut utiliser un filtre Ha qui ne laisse passer que la longueur d’onde spécifique émise par l’hydrogène ionisé. Les bras spiraux se parent alors de « rubis » : ce sont les nébuleuses en émission (régions HII), d’immenses nuages de gaz ionisés par le rayonnement ultraviolet des jeunes étoiles bleues qu’ils contiennent. L’image mise à l’honneur ici les montre avec une clarté superbe. On distingue notamment NGC 206, la plus grande et la plus brillante de ces « pouponnières » d’étoiles.

Mais pour réellement basculer dans une approche « moderne » de la photographie de M31, il est désormais indispensable de compléter ces acquisitions par l’ajout de poses sur la couche OIII.

L’électrochoc a eu lieu fin 2022, lorsqu’un groupe d’astronomes amateurs (Marcel Drechsler, Xavier Strottner et Yann Sainty) a révélé l’impensable : un énorme objet caché à la vue de tous depuis des décennies ! Outre des jets très marqués en OIII dans le noyau même de la galaxie, leur image a ainsi révélé un gigantesque arc OIII s’étendant sur des dizaines de milliers d’années-lumière, flottant près de M31.

Ces découvertes, qui donnent lieu à de nombreux travaux de recherches par les professionnels, changent radicalement notre compréhension de M31, que ce soit l’activité intense au sein du noyau, ou son halo rempli de gaz ionisé, témoin d’interactions violentes, de fusions passées ou de « vents » galactiques.

L’ajout d’une couche OIII sur la galaxie d’Andromède, c’est aussi révéler des milliers de points turquoise que les amateurs les plus équipés commencent à résoudre, avec dans certains cas la mise en évide de nébuleuses planétaires ; des « cadavres » d’étoiles similaires à notre Soleil qui ont éjecté leurs couches externes.

L’image présentée ici, mélangeant Ha, OIII et RGB, s’inscrit dans cette nouvelle vague d’imagerie. Elle ne se contente pas de montrer la « beauté » de M31, elle révèle certains aspects de sa complexité astrophysique, dont beaucoup ne sont encore pas compris…

L’image mise à l’honneur ce mois-ci illustre magistralement cette approche « moderne » de la photographie de M31. C’est une grande fierté de pouvoir primer une image qui non seulement relève plusieurs défis techniques ardus, mais qui est aussi l’œuvre d’une astrophotographe, Sophie Gayrard, dont la progression ces deux dernières années témoigne d’une grande passion.

Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est l’équilibre général de l’image : la galaxie et son environnement proche conservent un aspect très naturel, malgré la multiplication des traitements très spécifiques mis en œuvre. Réussir une image de M31 est non seulement un cauchemar de plage dynamique (entre le cœur très lumineux et les extensions plus faibles, voire très ténues pour les plus lointaines) mais aussi un défi colorimétrique, d’autant plus avec l’ajout des filtres Ha et OIII.

Avec 45 heures et 30 minutes de pose totale, Sophie s’est donné les moyens de ses ambitions : ce temps d’intégration très conséquent, acquis depuis son jardin en Dordogne, permet de faire monter le signal des zones les plus ténues tout en maîtrisant le bruit et de disposer d’un signal important sur chacune des couches couleur.

Preuve d’une motivation et d’une patience remarquables, ces acquisitions ont été réalisées sur deux années consécutives ; c’est la démonstration parfaite que la persévérance et le cumul de signal sur le long terme sont la voie royale pour transcender une image.

L’analyse technique révèle une approche très méticuleuse. Sophie ne s’est pas contentée d’un simple « HaRGB ». Elle explique avoir rencontré le piège classique : la couche Ha, très dominante, a tendance à « manger » les bleus et à uniformiser l’image dans une teinte magenta. Sa solution, simple dans son concept mais potentiellement complexe à mettre en œuvre est de réaliser un mixage « HaROIIIGOIIIB ». En utilisant la couche OIII (issue du filtre L-Ultimate) pour renforcer les canaux Vert et Bleu, elle a ainsi préservé l’équilibre colorimétrique et exploité à fond le signal sur chacune des couches.

Le résultat est là : les régions HII (en rouge/rose) explosent de vitalité sans écraser le reste. Le bulbe galactique conserve une teinte jaune chaude et naturelle. Surtout, les bras spiraux gardent cette teinte bleutée caractéristique des jeunes étoiles massives, magnifiquement tramée par les bandes de poussière sombres.

La qualité optique de l’Askar FRA400 est manifeste : les étoiles sont fines et piquées sur l’ensemble du champ. La gestion du cœur de la galaxie, aidée par des poses courtes spécifiques de 60 secondes en RGB, est impeccable. On y devine les structures de poussière jusqu’au centre, sans saturation agressive.

Cette image récompense ainsi un patient et minutieux travail d’acquisition et de traitement, avec à la clé un petit bijou de maîtrise où la technique ambitieuse sert parfaitement une vision artistique et d’ensemble cohérente, respectueuse de l’objet.

Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles ! Ouvrière viticole de métier, Sophie débute en 2022, avec son conjoint, l’observation du ciel avec un Dobson 200/1200.

Le choc visuel dans l’oculaire – Andromède, Orion… – est immédiat et, très vite, l’envie d’immortaliser ces merveilles l’emporte.

Début 2023, la bascule vers l’astrophotographie est radicale : le Dobson est troqué contre une monture HEQ5 Pro et un Newton 200/1000. C’est le début (comme pour beaucoup) d’une véritable « addiction ».

Ce qui caractérise Sophie, c’est cette « quête du perfectible ». Elle avoue s’être « littéralement biberonnée de tutos de traitement » (et je suis honoré de savoir que les miens en faisaient partie !) et avoir beaucoup sollicité la communauté pour résoudre les inévitables casse-têtes de l’apprentissage.

Son matériel a suivi cette évolution rapide : la lunette Askar FRA400 (un quadruplet réputé) et la caméra ASI2600MC Pro (une référence) forment aujourd’hui son setup principal, piloté par un ASIAIR. Après s’être fait la main sur Siril, elle a investi dans PixInsight pour pousser ses traitements plus loin.

Son projet ? Continuer cette quête d’amélioration, avec en ligne de mire un filtre SII/OIII pour explorer la palette SHO. Une progression fulgurante en à peine deux ans, qui prouve qu’avec la passion, la méthode et la persévérance, on peut déplacer des montagnes… ou plutôt, capturer des galaxies !

Date : 27 nov. 2024 – 13/18 oct. 2025

Lieu : Dordogne

Optique : Askar FRA400

Monture : SW HEQ5 Pro

Caméra : ASI 2600 MC Pro

Echantillonnage : 1,92″/px

Accessoires : ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, ASI120 Mini

DualBand Optlong L-Ultimate : 420 x 300s (bin1) + 60 x 60s (bin1)

RGB : 190 x 180s (bin 1)

Total : 45h30

Logiciels : Pixinsight – Photoshop

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Si l’espace commentaires n’est pas accessible, consultez le guide pratique pour y remédier !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂