Résumé L’objet M39 est un amas ouvert situé dans la constellation du Cygne, découvert par Charles Messier en 1764. Il s’agit d’un petit amas, comprenant une trentaine d’étoiles dans un volume de 7 années-lumière de diamètre. La distance moyenne entre […]

| Prise de vue : |  |

| Traitement : |  |

| Intérêt Ha : |  |

| Popularité : |  |

Nom : M39 – NGC 7092

Type : Amas ouvert

Distance : 800 / 1000 AL

Taille : 32′ (7 AL)

Magnitude : 5,5

Meilleure période d’observation : Eté

M39 est un amas ouvert situé dans la constellation du Cygne, découvert par Charles Messier en 1764. Il s’agit d’un petit amas, comprenant une trentaine d’étoiles dans un volume de 7 années-lumière de diamètre. La distance moyenne entre les étoiles est donc légèrement inférieure à 2 années-lumière ; soit la moitié de la distance entre le Soleil et l’étoile la plus proche, Proxima Centauri.

M39 est donc un amas relativement modeste, qui ne se distingue ni par sa densité, ni par le nombre de ses étoiles.

Qui plus est, M39 a la « malchance » de se situer dans la constellation du Cygne, qui regorge d’objets incroyables… l’astrophotographe ayant envie de partir à la découverte des merveilles de cette constellation ne jettera probablement pas immédiatement son dévolu sur cet amas !

Sans surprise, M39 est donc un objet relativement peu photographié ; et quand il l’est, c’est généralement entre deux sessions sur d’autres objets, avec des temps de pose assez courts. Je dois avouer que je ne déroge pas à la règle puisque c’est dans ces conditions que j’ai moi-même réalisée la photo présentée ici ! 🙂

Pourtant, cet amas mérite mieux qu’un rôle de simple bouche-trou !

On peut en effet lui trouver de nombreuses qualités susceptibles d’intéresser les photographes :

Avec un peu d’ironie, on pourrait même mettre le faible nombre de clichés de cet amas au nombre de ses qualités… il est en effet toujours satisfaisant pour un astrophotographe de proposer des objets rarement imagés !

Par ailleurs, les amas ouverts sont souvent délaissés : moins spectaculaires que les amas globulaires, moins colorés que les nébuleuses, moins mystérieux que les galaxies… l’amas « superstar » des Pléiades, le Double Amas de Persée et, dans une moindre mesure, l’amas des Canards Sauvages (M11) volent à eux trois la vedette à tous les autres !

Si vous estimez que cette injustice mérite d’être réparée, prévoyez quelques heures pour rendre visite à l’amas M39… Et si vous n’avez pas été convaincu par ce plaidoyer, les nébuleuses du « Cocon » et « America » sont juste à côté ! 🙂

Cette image a été réalisée avec un APN défiltré au format APS-C sur une TSA102.

Le champ obtenu est en adéquation avec les dimensions de l’amas, et permet même un cadrage plus large permettant d’enrichir le champ de quelques bandes de poussières obscures.

Photographié depuis le ciel noir de la Corse, cet objet présente déjà un beau rendu malgré seulement 15 minutes de pose au total. La couleur bleue des étoiles apporte un contraste agréable au fourmillement stellaire en arrière-plan. Un aspect intéressant des amas ouverts est qu’ils ne demandent pas un long temps de pose pour être photographiés dans de bonnes conditions (à l’exception des Pléiades).

Réalisée « en coup de vent » entre deux sessions sur d’autres objets, cette photographie ne rend cependant probablement pas hommage au potentiel de cet amas, qui mériterait au moins une heure de pose complète pour mieux mettre en valeur les bandes de poussières et la richesse du fond de ciel… et plus encore pour révéler les nébulosités en arrière-plan !

Matériel :

Takahashi TSA102 f/6

AZEQ6 via EQmod

Canon 1100D Astrodon (800iso)

Guidage : lunette-guide 9×50 et PLA-MX

Pixinsight

Acquisition :

5 x 180s

Intégration totale : 0h15

Date(s) de prise de vue : 25 août 2015

Nul besoin d’un capteur de grand format, d’une optique de grand diamètre ou d’un temps de pose à rallonge pour réaliser un beau cliché de M39 en tant que tel. Même un ciel de pleine Lune n’est pas un handicap !

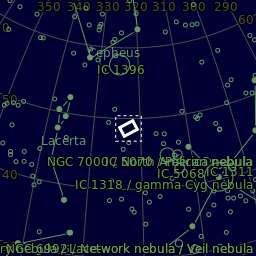

Avec un champ photo suffisamment grand (APS-C ou supérieur et une focale pas trop importante), il est également possible de cadrer M39 tout en incluant deux petits amas ouverts (mais assez peu spectaculaires) sur l’image : NGC 7082 et NGC 7067.

Une fois n’est pas coutume, les possesseurs d’APN non défiltrés seront presque avantagés, puisque la calibration des couleurs ne sera pas affectée, et qu’il n’y a pas de nébulosités dont le signal pourrait être intéressant à capter dans le champ. Il leur sera donc plus simple de faire ressortir la belle couleur bleutée des étoiles qu’avec un APN défiltré.

Une optique bien corrigée est cependant recommandée afin de conserver une planéité de champ satisfaisante et des étoiles ponctuelles sur tout l’image.

Pour mettre en valeur toute la richesse du champ stellaire ainsi que les bandes opaques proches, il est toutefois nécessaire d’augmenter sensiblement le temps de pose. Mais même avec ces exigences, une bonne heure de pose assortie d’un traitement correct doit être suffisant.

Dans la mesure où la ponctualité des étoiles est fondamentale dans l’esthétisme du résultat final, il est en revanche indispensable d’assurer une bonne qualité de suivi et d’autoguidage sur toutes les brutes. Le temps de pose unitaire n’étant pas très important sur ce type de cible, il est recommandé de diminuer celui-ci en cas d’autoguidage insuffisant.

Petite « astuce » moins connue sur ce genre de champ : un ciel légèrement voilé (mais homogène) peut être bénéfique pour donner plus de volume aux étoiles principales de l’amas et renforcer les couleurs. En revanche, la détectivité dans le fond de ciel est considérablement diminuée…

Si une belle photographie « toute simple » de M39 est en soi une petite incursion sur un objet assez délaissé, il y a une manière encore plus radicale de sortir des sentiers battus tout en rendant pleinement justice à la beauté de cette région du ciel : consacrer un très long temps de pose en Ha !

En effet, du fait de sa situation dans la constellation du Cygne, cette région est parcourue par de larges nuages HII qui ne ressortent bien qu’avec un long temps de pose.

La superbe image ci-contre, réalisée par Mathieu Guinot, montre tout l’intérêt de consacrer un peu (voire beaucoup) plus de temps à la région de M39 : la présence des nuages Ha sublime la physionomie a priori assez simple de cet amas, en apportant non seulement un contraste très esthétique (entre le rouge des nébuleuses en émission et le bleu des étoiles principales de l’amas) mais également en ajoutant beaucoup de profondeur à l’ensemble !

Dans ce cas, comme pour toutes les faibles nébuleuses en émission, il est recommandé de privilégier un ciel bien sombre, sans lune… et de ne pas économiser sur le temps de pose (18h20 au total pour cette image, dont 6h30 pour la seule couche Ha). Oubliez dans ce cas la possibilité de réaliser les acquisitions Ha sous un ciel légèrement voilé : la détectivité sera atténuée et le résultat considérablement atténué.

Sur de tels champs stellaires, l’essentiel du traitement consiste à mettre en valeur au mieux les étoiles tout en limitant le bruit.

Contrairement aux images de nébuleuses, il est donc parfaitement inutile (et même contre-productif) de procéder à des traitements localisés sur les étoiles, notamment au moyen de masques.

Une attention particulière doit donc être apportée aux statistiques des images brutes avant empilement, afin d’éliminer celles présentant une qualité de suivie, de mise au point ou de FWHM qui ne serait pas cohérente avec le reste des brutes. Le script SubframeSelector de Pixinsight est très efficace pour réaliser cette opération.

Ensuite, l’essentiel pour l’aspect des étoiles se joue lors de la montée d’histogramme. Une montée classique (logarithmique + montée) donnera toujours un bon résultat. Il est recommandé d’éviter au contraire les process de montée de niveau altérant la finesse des étoiles (MaskedStretch par exemple).

Version avec fond de ciel plus clair (pour l’exemple…).

Une bonne montée d’histogramme doit s’accompagner d’une bonne définition du « point noir » et du niveau du fond de ciel. En règle générale, un fond de ciel équilibré doit atteindre un niveau proche de 20/25 (sur 256 niveaux en 8 bits). Cette règle supporte bien sûr quelques dérogations, notamment pour les zones du ciel très riche en signal faible et en nébulosités, auquel cas le niveau de fond de ciel peut être revu à la hausse, autour de 35/40. Dans le cas présent, la règle des 20/25 reste de mise.

Tout dépend du temps de pose global et du nombre d’étoiles que l’on souhaite faire ressortir dans le fond de ciel. Il est possible d’essayer de retranscrire un fourmillement important de petites étoiles (comme dans l’image ci-contre), ou mettre plus en avant les étoiles de l’amas, avec un fond de ciel globalement plus sombre :

Le niveau de fond de ciel doit également tenir compte du niveau de bruit. Sur cet objet, les méthodes de réduction de bruit les plus simples peuvent être retenues, et ne devront vraisemblablement être appuyées que sur les couches couleurs.

Autre point très important sur ce type d’objet : la couleur des étoiles, en particulier des étoiles principales de l’amas. Il est primordial d’obtenir une bonne calibration des couleurs ; et dans ce cas les fonctions PhotometricColorCalibration (PCC) ou son évolution sPCC de Pixinsight font des merveilles, puisqu’elles reposent sur l’analyse et les données photométriques des étoiles du champ.

Il est également recommandé d’accentuer légèrement la saturation des couleurs sur les étoiles de l’amas, afin d’assurer une meilleure visibilité à l’image. Mais en la matière, tout est affaire de préférences personnelles…

Une petite astuce pour augmenter artificiellement la taille des étoiles de l’amas et ainsi mieux le mettre en valeur : il est possible d’utiliser sous Photoshop le module complémentaire « Star Spikes ». Ce dernier est conçu, à la base, pour ajouter des aigrettes artificielles aux étoiles, mais il est tout à fait possible d’appliquer des paramètres permettant de « grossir » légèrement les étoiles sans ajouter d’aigrettes. Il est également possible d’appliquer cette fonction de manière très localisée, puisque chaque étoile peut être sélectionnée ou non lors du traitement. Il est également possible d’agir lors de ce traitement optionnel sur la teinte et la saturation des étoiles. Attention cependant, ce type de traitement peut rapidement conférer à l’image un rendu très artificiel s’il n’est pas utilisé avec subtilité !

Par ailleurs, le choix de recourir à ce type « d’ajouts » n’est pas du goût de tout le monde…

Si vous réalisez une série de poses en Ha pour mettre en valeur les nuages HII de la zone, ce qui permettra de sublimer l’image finale, il sera nécessaire de mixer la couche Ha avec la couche de Luminance et aussi avec l’image RGB déjà calibrée.

Selon la qualité du signal obtenu, la montée d’histogramme de la couche Ha peut se faire de manière classique ou via un process plus élaboré tel que MaskedStretch ou GHS.

Pour le mixage de la luminance, le process PixelMath peut suffire mais il est également possible d’utiliser le module de mixage de luminance proposé par le script SHO_AIP (en mode lighten – éclaircir – ou screen). Pour le mixage de l’image RGB avec la couche Ha, le plus simple est d’utiliser le script HaRVB_AIP.

A noter que dans ces deux cas, pour éviter d’altérer l’aspect ou la couleur des étoiles sur les couches Luminance et RGB, il est possible de réaliser ces mixages en mode starless.

Pour en savoir plus sur le mixage Luminance-Ha, je vous invite à consulter le tuto vidéo dédié.

Sur le mixage Ha-RGB, vous pouvez consulter le tuto dédié sur ce site ou le tuto vidéo qui aborde en pratique les différentes techniques.

J’y consacrerais quelques heures de pose supplémentaires pour essayer de faire ressortir les nuages plus opaques dans le fond de ciel et ainsi obtenir une image plus riche.

Un cadrage avec le nuage d’étoiles de l’Ecu, à proximité, serait également intéressant.

Mais bien sûr, après avoir vu la superbe image de Mathieu Guinot, ça ne pourra être qu’avec une couche Ha ! 🙂

Si l’espace commentaires n’est pas accessible, consultez le guide pratique pour y remédier !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂