Le ciel vous est tombé sur la tête et votre lunette astronomique a pris l’eau ? Découvrez dans ce tutoriel la méthode à suivre pour sauver votre optique après une infiltration d’eau entre les lentilles.

Ce guide pratique, basé sur une expérience vécue, explique pas à pas comment sécher l’instrument, éliminer la condensation et prévenir l’apparition de champignons.

Passons en revue les gestes qui sauvent pour éviter des dommages irréversibles à votre précieux matériel !

Un tuto basé sur une histoire vraie…*

Il existe des moments dans la vie d’un astronome amateur où le silence est plus angoissant que le bruit. Ce fut mon cas lors d’une nuit d’août qui a viré au cauchemar.

Comme à mon habitude, j’avais programmé la session d’acquisition sous NINA avant d’aller me coucher, non sans avoir au préalable vérifié les prévisions météo. Sur toutes les applications, le temps prévu était totalement dégagé, avec peut-être quelques « nuages épars » au petit matin et « 0% » de risque de pluie. Bref, rien d’inquiétant et je pouvais m’endormir serein, imaginant presque être bercé par le ronronnement discret de ma monture poursuivant tranquillement la course aux étoiles dans le jardin…

C’était le soir de mon anniversaire, et le ciel lui-même – qui est farceur – me réservait encore un dernier petit cadeau de son cru…

Protégé à l’intérieur par des volets et un double vitrage efficace, je n’ai rien entendu. Ni le vent qui se lève, ni les premières gouttes, ni le déluge qui a suivi. Rien.

Ce n’est qu’en sortant au petit matin que j’ai découvert la scène d’horreur : un ciel recouvert de nuages noirs, des trombes d’eau s’abattant sur le matériel qui était déjà intégralement trempé. Et pour couronner le tout, le tube optique pointant fièrement vers le zénith, indifférent à cette apocalypse.

L’averse – totalement imprévue – n’a duré qu’une dizaine de minutes, mais a été suffisamment intense pour créer des flaques d’eau partout dans sur la terrasse et dans le jardin… Bref, ce n’était pas la « petite pluie fine » ou la « légère rosée du matin« , mais un bon « gros grain » comme le littoral Atlantique en a parfois le secret.

Stupéfaction, consternation… mais action ! Même pas le temps d’enfiler des chaussures ou un manteau – ni même de maudire les applications météo : je me précipite sous la pluie battante pour tenter ce mettre à l’abri le matériel et essayer de sauver ce qui peut l’être. Mais dans mon esprit, les prévisions sont claires – et alarmistes : tout ce qui est électronique est probablement mort et j’ai du manquer de peu le feu d’artifice du court-circuit de la multiprise qui traine au sol ; la monture est peut-être épargnée mais la lunette a forcément pris cher…

Après une inspection fébrile, l’électronique (monture, caméra, PC) semblait avoir survécu par miracle.

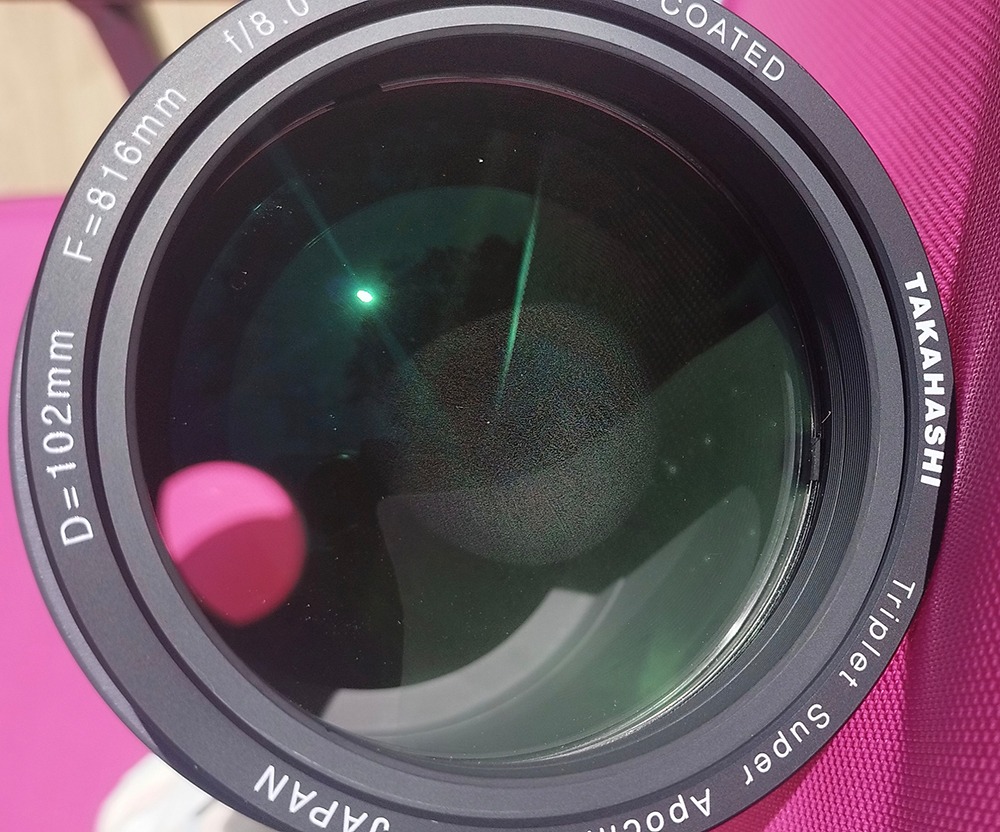

Mais le pire était à venir. La lentille de la lunette, ma précieuse Takahashi TSA-102 (triplet apo « air-spaced ») qui pointait vers le zénith était devenue une véritable piscine. Et pire encore, un aquarium puisque l’eau s’était infiltrée entre les lentilles.

Vision cauchemardesque d’une optique totalement opaque, embuée de l’intérieur. La dose de dopamine accumulée patiemment pendant les vacances s’envolait un un instant… Ma Taka (même plus commercialisée…) me semblait alors bonne pour la casse.

Que faire ? Paniquer ? Pleurer ? Tout vendre pour se mettre au tricot ?

Après quelques minutes de sidération et une consultation rapide auprès d’amis astrams, la seule option viable était de se lancer sans attendre dans une opération de sauvetage.

Le présent tutoriel est issu de cette séance traumatisante de réanimation optique. Nous allons voir qu’avec un peu de méthode, ce qui ressemble à un désastre peut ressembler au final en une simple péripétie technique.

J’espère sincèrement que vous n’aurez jamais besoin d’utiliser ce tuto, mais à l’heure de l’automatisation des séances d’acquisition qui nous permettent de dormir un peu pendant que le matériel tourne tout seul à l’extérieur, ce type de risque est bien réel…

*Les faits décrits sont réels. Seule la dignité de l’astronome courant en pyjama sous la pluie a été légèrement romancée à des fins de dramatisation. 🙂

Sommaire

L’infiltration d’eau entre les lentilles d’un objectif de lunette astronomique est l’un des incidents les plus critiques pouvant survenir. Une action immédiate, méthodique et réfléchie est impérative pour limiter les dommages et maximiser les chances de récupération.

Le constat et les premiers réflexes : Opération "sécurité d'abord"

Avant toute chose : votre sécurité !

Avant même de penser à débrancher un seul câble, une priorité absolue s’impose : votre propre sécurité. Le récit d’un sauvetage est une chose, mais il ne doit jamais occulter les risques bien réels. Se précipiter dehors sous la pluie pour manipuler des appareils électriques branchés sur secteur, éventuellement avec les pieds dans l’eau, présente un risque d’électrisation potentiellement mortel. Le premier réflexe dans ce cas doit être – avant tout autre chose – de couper l’alimentation électrique avant d’intervenir sur le matériel.

Pire encore, si la pluie s’accompagne d’un orage, ou encore en cas de forte tempête faisant planer des objets… Aucun instrument, aussi précieux et coûteux soit-il, ne vaut de risquer sa vie. La première et unique règle en cas d’orage à proximité est donc simple : restez à l’abri. Le matériel attendra. La catastrophe est déjà là, n’en créez pas une de plus.

Ceci étant rappelé, avant même de vous attaquer à l’optique, la priorité est le reste de votre matériel : monture, PC, caméra, boitiers d’alimentation, câbles…

Sécurité Électrique : Débranchez absolument tout. Ne tentez sous aucun prétexte de rallumer un appareil qui a pris l’eau.

Séchage Approfondi : Essuyez méticuleusement chaque appareil électronique. N’hésitez pas à démonter les éléments facilement accessibles pour réaliser au mieux ce nettoyage (trappes de montures, de PC, bloc de ventilateur de la caméra…). Utilisez un chiffon doux sur les éléments externes, passez éventuellement un petit coup de poire ou de sèche-cheveux sur les éléments les plus humides, puis laissez tout sécher dans un endroit sec et ventilé pendant au moins 24 à 48 heures. La patience ici vous évitera de transformer l’infiltration d’eau en court-circuit fatal pour l’électronique.

Une fois que vous avez l’assurance que l’eau a été intégralement évacuée des appareils et que vous avez suffisamment laisser sécher, rebranchez chaque appareil et vérifiez son fonctionnement.

Concentrons-nous maintenant sur le cœur du problème : l’optique.

Mise en sécurité de l’optique : Placez immédiatement la lunette dans un environnement intérieur stable. Dès que possible, vous pouvez la mettre au soleil sans le cache. S’il y a beaucoup d’eau en surface, vous pouvez bien sûr mettre le tube à la verticale pour la faire s’écouler, mais une fois cette opération réalisée, la lunette doit être placée à l’horizontale. Résistez à l’impulsion d’agir de manière précipitée !

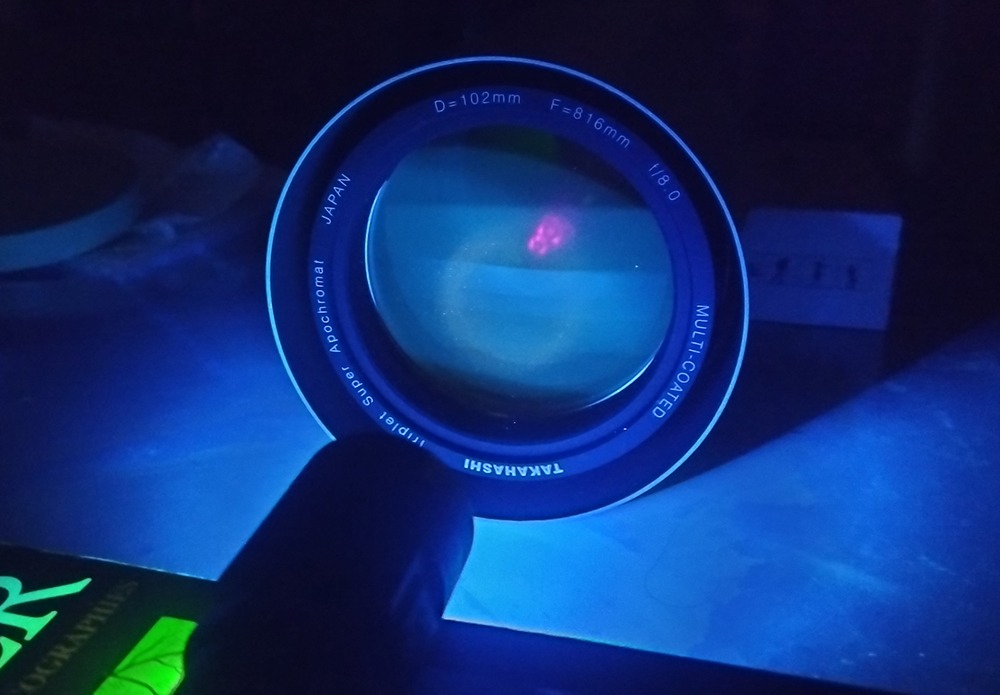

- Documentation : Avant d’agir, documentez. Prenez des photos détaillées de la lentille sous plusieurs angles et avec différentes sources de lumière. Ces clichés seront une référence objective pour suivre l’évolution du séchage et éventuellement solliciter des conseils et de l’aide auprès d’autres astrams ou de professionnels.

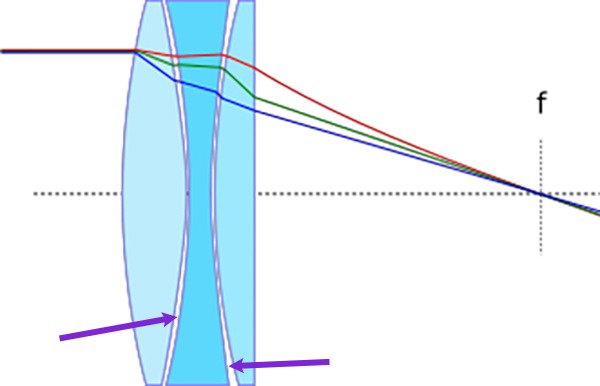

Dans mon cas, l’eau s’était immiscée entre les lentilles d’un objectif triplet « air-spaced » (les lentilles sont séparées par un très fin coussin d’air), mais la technique présentée ici fonctionnera aussi bien pour un doublet, voire même mieux en raison du nombre moindre d’éléments où l’humidité doit être délogée.

Le problème de l'eau entre les lentilles

Comprendre la situation

Lorsque l’eau s’infiltre entre les lentilles d’un doublet ou triplet « air-spaced », elle forme de la condensation sur les surfaces internes des éléments optiques.

Cette infiltration est particulièrement problématique car au sein du bloc optique, fermement enserré dans un barillet, l’air circule peu entre les lentilles.

Sans intervention, l’humidité peut mettre beaucoup de temps à s’évacuer naturellement, voire ne jamais s’évacuer totalement…

Évaluation des dégâts

Examinez attentivement l’état de votre optique :

- Traces de coulures en surface : généralement sans gravité, un simple nettoyage de surface avec un produit adapté (Purosol…) devrait en venir à bout (après suppression de toutes poussières). L’inspection de votre optique doit nécessairement débuter par ce nettoyage de surface, afin de parfaitement identifier et distinguer les éléments présents entre les lentilles…

- Condensation visible entre les lentilles : sous la forme de fines gouttelettes, d’eau en déplacement ou de « brume indistincte ». Même si les dégâts semblent catastrophiques, c’est souvent facilement récupérable avec méthode et patience (c’est ce que nous allons voir dans ce tutoriel) ;

- Traces ou taches suspectes : Vérifiez qu’il ne s’agit pas de champignons naissants : si tel est le cas, il est recommandé de faire appel aux services d’un spécialiste, car il sera quasiment tout le temps nécessaire de démonter les différents éléments optiques du barillet, ce qui implique une grande rigueur pour réassembler et réaligner les éléments par la suite pour garantir l’intégrité de la qualité optique de l’instrument ;

- Inhomogénéité des reflets : Si vous observez des reflets inhomogènes en surface (après nettoyage), c’est mauvais signe : le traitement antireflet de vos lentilles est peut-être compromis. Là encore, les conseils et l’intervention d’un professionnel sont indispensables.

Le protocole de séchage : patience et sèche-cheveux

L’objectif est de faire s’évaporer l’eau emprisonnée et de l’évacuer. L’humidité étant captive entre les lentilles, cela rend l’opération plus compliquée car l’air ne circule presque pas au sein du barillet… mais ce « presque » est important car la très légère circulation d’air rend l’opération possible sans démonter les éléments optiques !

Pour cela, il vous faudra un peu de matériel et beaucoup, beaucoup de patience.

Prérequis :

Un sèche-cheveux avec réglage de la température et de la vitesse (l’option « air frais » est un plus).

Un environnement le plus sec possible. Une chaude journée d’été en plein soleil est l’idéal, sinon une pièce bien chauffée et sèche fera l’affaire.

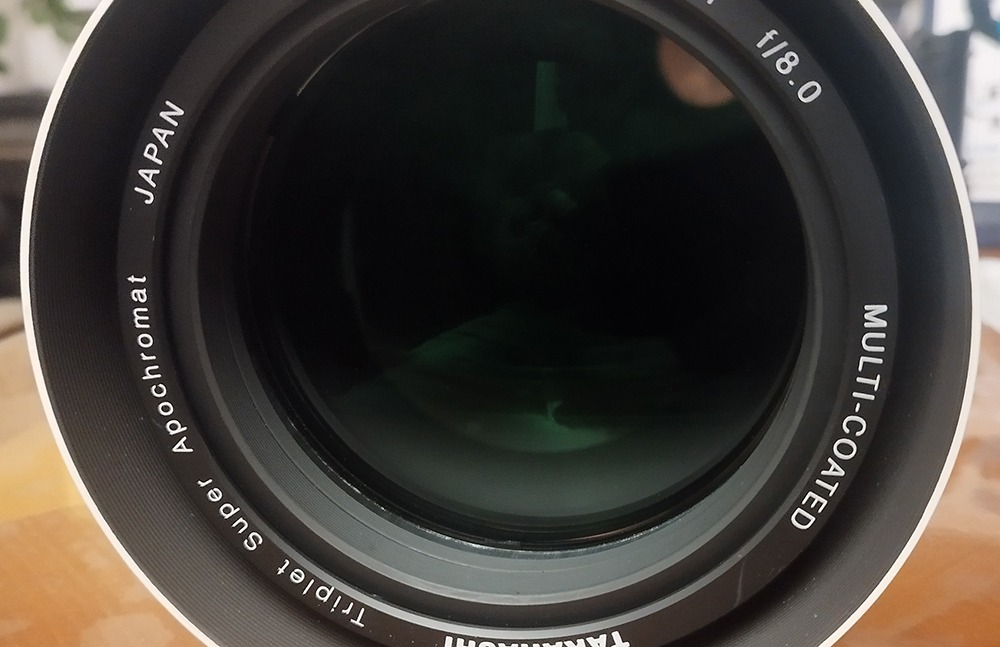

Étape 1 : Préparer l'instrument

Il n’est pas nécessaire de démonter le barillet contenant les lentilles (c’est même totalement déconseillé à ce stade : cela ne s’envisagera que si cette opération plus simple ne fonctionne pas).

Contentez-vous de retirer le pare-buée pour favoriser au mieux l’aération latérale du barillet et exposer entièrement la lentille frontale (comme sur la photo ci-contre).

L’opération se réalise avec le tube à l’horizontal ou légèrement incliné (mais dans tous les cas pas à la verticale).

Étape 2 : Le Chauffage Doux et Contrôlé

C’est ici que commence le vrai travail ! La technique repose sur un principe simple : le chauffage provoque la condensation de l’humidité en plus grosses gouttes, qui finissent par s’écouler ou s’évaporer avec la répétition des cycles.

Avec le sèche-cheveux réglé sur une chaleur modérée, commencez à chauffer la lentille. Restez toujours à une distance respectable (au moins 30 cm) pour ne pas créer de choc thermique et ne pas endommager les précieux traitements de surface. L’idée est de réchauffer doucement et uniformément le bloc optique.

Étape 3 : L'Alternance Stratégique

Le secret réside dans la circulation de l’air. Soufflez de l’air chaud non seulement sur la lentille frontale, mais aussi par l’arrière de la lunette, dans le porte-oculaire vide pour atteindre l’arrière du bloc optique. L’air chaud, en se chargeant d’humidité, va aider à « sécher » les lentilles.

Alternez environ 30 secondes à 1 minute sur chaque position.

Lorsque vous constatez que la forme de la condensation change de forme après plusieurs cycles, il est temps de faire évoluer le processus : continuer à souffler de l’air chaud sur la lentille frontale et utilisez le mode « air froid » du sèche-cheveux par l’arrière (dans le porte oculaire) pour aider à évacuer l’air chaud et humide prisonnier dans le tube. La différence de température entre les lentilles va également favoriser la condensation.

Dans tous les cas, laissez refroidir 1 ou 2 minutes entre les cycles, puis recommencez. Cette alternance chaud/froid est cruciale pour l’évacuation progressive de l’humidité. Un cycle régulier chaud → repos → chaud est idéal.

Étape 4 : Comprendre le Cycle de la Condensation

Observations typiques :

- Au début : la condensation semble s’intensifier (c’est normal !) ;

- Progressivement : elle se déplace vers d’autres zones ;

- Finalement : elle s’estompe progressivement, puis complètement.

En chauffant, vous allez voir le phénomène s’amplifier. Les micro-gouttelettes vont fusionner pour former de plus grosses gouttes et des zones de condensation plus marquées. Ne paniquez pas ! C’est contre-intuitif, mais c’est un signe que le processus fonctionne. Lorsque vous arrêterez de chauffer, la condensation se reformera en refroidissant.

La clé est de répéter l’opération autant de fois que nécessaire, potentiellement des dizaines de fois, si besoin pendant plusieurs heures.

Au fur et mesure des cycles, vous identifierez probablement des « paterns » récurrents de déplacement de la condensation. Dans mon cas, les déplacements de condensation étaient assez aléatoires au départ, puis se sont mis à alterner entre le centre et les bords des lentilles.

À chaque cycle de chauffe/refroidissement, une petite partie de l’humidité s’évacuera. L’air, même s’il circule peu entre les lentilles, finit par faire son travail (accéléré par le soufflage d’air froid via le porte oculaire).

Lors de certains cycles, vous pouvez avoir l’impression que les choses ont empiré et que la condensation est présente sur une zone plus importante qu’au cours des cycles précédents : cela est normal et ne doit pas vous inquiéter. Cela résulte simplement d’une répartition différente de l’humidité selon les zones plus ou moins chaudes. Les zones de condensation évoluent également à des rythmes différents entre les différentes lentilles.

Au fur et à mesure, vous verrez les zones humides s’estomper, diminuer, pour finalement disparaître quasi entièrement. Dans mon cas, l’opération a duré plus de deux heures.

En fin de traitement, portez une attention toute particulières aux bords des lentilles : quelques traces de condensation peuvent être cachées ou difficilement visibles. Quelques cycles complémentaires suffiront pour éliminer définitivement ces derniers résidus…

Bilan post-séchage : l'inspection critique

Une fois toute humidité visible disparue, une inspection minutieuse à l’aide d’une lumière rasante est nécessaire. Trois scénarios sont possibles :

- Succès total : Aucune trace n’est visible. Les surfaces internes sont parfaitement transparentes et le traitement anti-reflets n’est pas altéré. Vous avez fait le plus dur ! Mais l’étape suivante reste indispensable, ainsi qu’une surveillance dans les semaines qui suivent.

- Traces d’humidité encore visibles : Il sera dans ce cas nécessaire de répéter l’opération de séchage une seconde fois…

- Séquelles visibles : Le traitement anti-reflets a été altéré, ou des traces de séchage, auréoles ou un voile laiteux apparaissent. Il peut s’agir de dépôts minéraux laissés par l’évaporation de l’eau de pluie, qui n’est jamais pure. S’ils sont trop importants, ces dépôts diffuseront la lumière et dégraderont le contraste. Un nettoyage professionnel devra alors être envisagé.

- Scénario catastrophe : Vous détectez de fines structures filamenteuses, comme des toiles d’araignées. C’est le signe d’une contamination fongique. C’est une urgence absolue qui nécessite une intervention rapide par un professionnel ! En effet, il existe des produits permettant d’éliminer les champignons des optiques, mais le démontage des lentilles pour un traitement interne est beaucoup plus complexe qu’un simple traitement de surface… Si l’apparition est récente, il est possible de s’en débarrasser sans conséquence pour l’optique, et pour un coût bien moindre que celui de l’instrument !

L'Étape Finale : Stérilisation aux UV contre les Champignons

Même lorsque vous ne voyez plus aucune trace d’humidité, le danger n’est pas totalement écarté. Des résidus microscopiques d’humidité peuvent rester piégés, créant un terrain de jeu idéal pour le développement de champignons. Les spores fongiques sont omniprésentes et germent dès que les conditions sont réunies (humidité relative d’au moins 70% pendant plus de 3 jours, et obscurité – habituelle lorsque le cache de l’instrument est en place, ou rangé dans sa boite de stockage…).

Si des champignons s’installent, ils produisent de l’acide fluorhydrique qui va détruire définitivement les traitements antireflets de surface en plus de « graver » le verre de manière irréversible ; rendant l’optique irrécupérable.

Pour prévenir ce désastre, une séance d’UV est plus que fortement recommandée : si de l’humidité s’est infiltrée entre les lentilles, considérez cette étape comme indispensable ! Les rayons UV détruisent les spores et stérilisent les surfaces.

Exposition au Soleil : Si la météo le permet, laissez votre lunette pointer en direction du soleil pendant plusieurs heures (mais pas totalement alignée, afin d’éviter les risques de brulure…).

- Lampe UV : En complément de l’action précédente, et pour une action plus intense, utilisez une lampe UV (facilement trouvable dans le commerce pour 30/40€) et éclairez le bloc optique pendant plusieurs heures, plusieurs jours d’affilée. Même si le verre bloque une partie des rayons UV, une longue exposition va compenser. Vous pouvez dans l’idéal alterner entre exposition au soleil dans la journée, et exposition à la lampe UV la nuit. C’est une précaution indispensable qui peut tuer les spores et inhiber toute croissance fongique potentielle.

Au terme de cette opération, répétez la procédure d’inspection finale de votre optique, sous différents angles d’éclairage et au besoin à l’aide d’une loupe.

Répétez cette opération quelques jours plus tard, puis une semaine plus tard, puis un mois plus tard pour éliminer tout doute.

Le barillet n’est pas constitué que du bloc optique : selon les marques, les modèles et le type de formule optique, il peut également contenir d’autres petits éléments sensibles à une exposition prolongée à l’humidité : par exemple des « cales » en liège ou en bois. Vérifiez également que ces éléments – d’une grande importance pour la qualité de la collimation – n’ont pas été altérés. Les images sur le ciel seront dans ce cas le meilleur moyen d’apprécier l’évolution dans le temps de ces éléments.

Conclusion

Après ce traitement complet (séchage long et patient, puis exposition aux UV), ma TSA-102 était sauvée. Toute l’humidité avait disparu et n’est jamais revenue. La lentille était même plus propre qu’avant ! Cette expérience, bien que stressante, s’est donc bien terminée.

Si le ciel vous tombe littéralement sur la tête, ne perdez pas espoir. Avec du calme, de la méthode et une bonne dose de patience, il est tout à fait possible de sauver une optique précieuse d’une noyade certaine.

Et en cas de doute, n’hésitez pas à faire appel aux services d’un professionnel.

Réagissez et partagez...

Si l’espace commentaires n’est pas accessible, consultez le guide pratique pour y remédier !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂

Don sécurisé via PayPal (aucun compte nécessaire…).

D'autres articles...

Le vol de matériel astro : comment s’en prémunir et réagir ?

Ces derniers mois, les vols de matériels d’astronomie se sont multipliés de manière inquiétante. Faut-il y voir des coïncidences ou l’apparition d’un nouveau phénomène délinquant ciblant spécifiquement ces matériels souvent onéreux ? Existe t-il des manières de s’en prémunir ? Que faire en cas de vol ? On fait le point dans cet article.

Starnet v2 vs Star-X Terminator v10 : le match-retour !

Le « match-retour » entre les deux dernières versions des logiciels « stars » du starless : StarNet v2 face au challenger Star-X v10. Voici un grand test complet pour essayer de les départager !

Starnet vs StarXTerminator : le match !

Pour réaliser une image starless simplement, il existe actuellement deux logiciels dominants : StarNet et son jeune challenger StarXTerminator… voici un grand test complet pour essayer de les départager !