Amélioration du setup (3) : nouvelle caméra et rotateur de champ

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

Les nébuleuses obscures comptent sans doute parmi les les objets du ciel les plus compliqués à photographier au niveau amateur. En effet, contrairement aux nébuleuses par émission (qui émettent leur propre lumière) ou aux nébuleuses par réflexion (qui reflètent la lumière environnante), les nébuleuses obscures n’émettent non seulement aucune lumière (dans le domaine visible du moins), mais occultent également la lumière en arrière-plan ; c’est pourquoi on désigne également ces structures par le terme « nébuleuses par absorption ».

Dans certains cas, de telles bandes obscures se situent devant des nébuleuses lumineuses, et sont de fait bien visibles. C’est par exemple le cas de la nébuleuse América (NGC 7000), du Pélican (IC5070), de la nébuleuse d’Orion (M42), ou encore de la célébrissime « tête de cheval » (IC434).

Mais, parfois, ces zones obscures ne sont situées en avant-plan d’aucune nébuleuse particulière. Dès lors, la seule manière de les mettre en évidence est par effet de « contraste » avec le fond de ciel en arrière-plan. Celui-ci étant, généralement, très peu lumineux, la mise en valeur de telles structures demeure une opération délicate. Mais le jeu en vaut la chandelle, tant ces nébuleuses obscures proposent de magnifiques spectacles !

A noter que certains de ces nuages sombres sont parfaitement visibles à l’œil nu lorsqu’ils sont suffisamment grands et situés devant des régions denses en étoiles de la Voie Lactée : c’est par exemple le cas de « la boite à charbon » dans l’hémisphère Sud, ou encore la « nébuleuse de la Pipe », dans la direction du centre galactique et bien visible à l’Est d’Antarès les soirs d’été sous nos latitudes.

Si les astronomes ont longtemps pensé qu’il s’agissait de zones dépourvues de toute étoiles, nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien : les nébuleuses obscures sont en réalité des nuages plus ou moins concentrés de poussières, de taille et de formes très divers, opaque au rayonnement visible. Elles contiennent également de l’hydrogène, sous forme moléculaire (H2) ; aussi les zones en effondrement de ces nébuleuses – bien visibles en infrarouge – sont-elles le siège de formation d’étoiles.

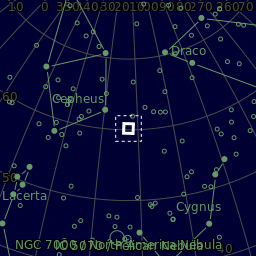

Sans surprise, de la même manière que pour les autres types de nébuleuses, on trouve la grande majorité de ces nébuleuses obscures dans le plan de la Voie Lactée. La constellation de Céphée, en particulier, renferme un gigantesque complexe de nuages de gaz et de poussières, comme on peut le voir sur cette image réalisée par Jason Guenzel et offrant un champ représentant près de la moitié de la constellation, sans parvenir toutefois à révéler toute l’étendue de ces nébulosités…

C’est au sein de Céphée que l’on trouve la nébuleuse présentée ici : Barnard 150 (également surnommée « la nébuleuse de l’hippocampe » en raison de sa forme évocatrice), située à environ 1200 années-lumière. S’étendant sur plusieurs années-lumière de long, ce nuage de poussières se trouve dans une région dense en étoiles, ce qui permet de parfaitement mettre en évidence ses différentes zones de densité.

Avec cette image, Julien Fabre a réussi à parfaitement exploiter le champ offert par son setup, et démontre une réelle maitrise du traitement, ce qui lui permet de restituer avec brio toute la complexité de cette nébuleuse et les belles couleurs des étoiles environnantes. Comme souvent, les objets en apparence les plus simples ne sont pas les plus faciles à traiter, et c’est le cas de ce genre de nébuleuses obscures où beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte pour parvenir à un résultat qualitatif : un signal satisfaisant, une gestion du bruit parfaitement dosée pour ne pas dénaturer ou trop lisser le fond de ciel, le contraste et la dynamique générale, l’équilibre de la colorimétrie…

Il en résulte une image avec un équilibre d’ensemble remarquable, avec un rendu qui demeure très naturel et dépourvu d’artifices !

Agé de 37 ans et attiré depuis toujours par l’astronomie, Julien a – comme beaucoup d’entre nous – véritablement débuté son parcours d’astronome amateur en rejoignant il y a 5 ans un club, en l’occurrence l’AstroClub Charentais, à proximité d’Angoulême.

Plus attiré par la photographie que par le visuel, il se lance rapidement dans l’aventure de l’astrophoto, d’abord avec un APN puis avec une CCD. Niveau optique, Julien tire tout le potentiel d’un matériel simple et de qualité, que ce soit avec une 80ED ou sa TSA-120. Julien anime depuis un an la section photo de l’AstroClub d’Angoulême et participe au groupe collaboratif « Astropotes ». Sa galerie contient de nombreux » petits bijoux » – qui se caractérisent par un traitement toujours très juste – que je vous invite à consulter !

Date : 17 mai 2020

Lieu : Poitou-Charentes

Optique : TSA-120

Monture : NEQ6 Pro GoTo

Caméra : Moravian G2-4000

Filtres : Astrodon LRGB

L : 65 x 600s (bin1)

R : 12 x 600s (bin1)

G : 12 x 600s (bin1)

B : 12 x 600s (bin1)

Total : 16h50

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

« Vous (oui, vous !) pouvez soutenir Photon Millenium ! » Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos

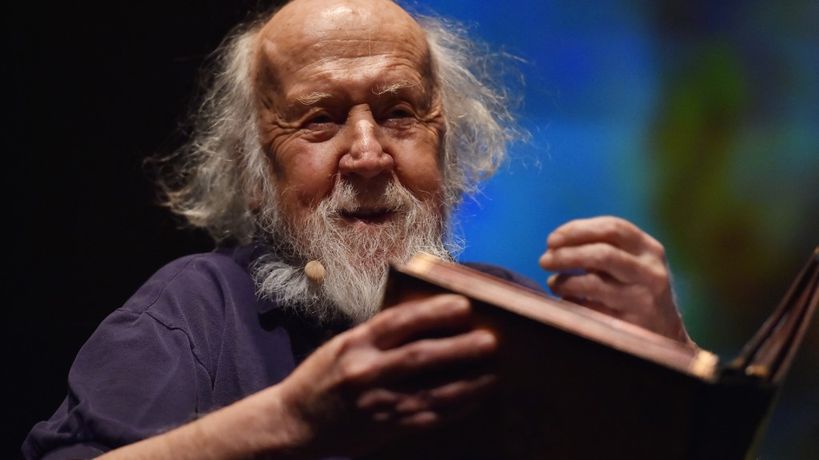

Hubert Reeves nous a quitté le 13 octobre 2023. Parti rejoindre les étoiles qu’il aimait tant, il laisse les amoureux du ciel ici-bas emplis d’une infinie tristesse. Hommage à celui qui aura été une source d’inspiration pour beaucoup d’astronomes amateurs.