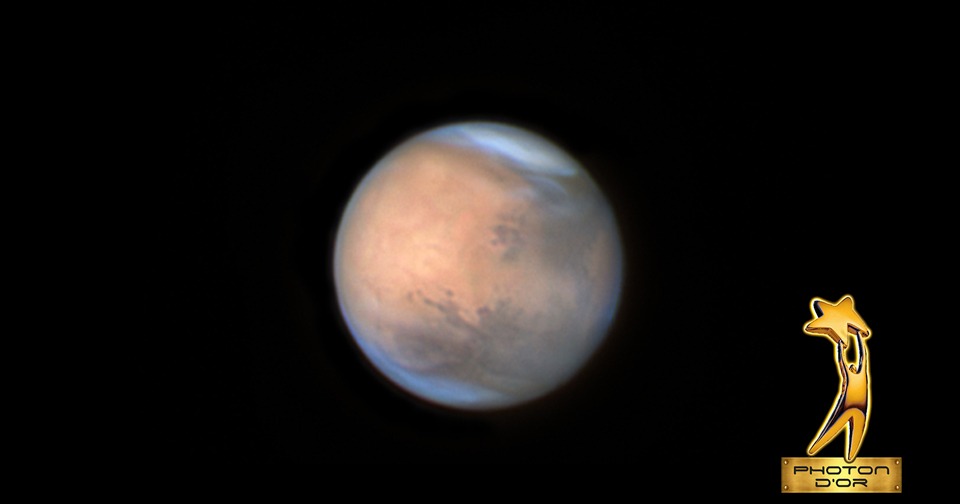

Photons d’Or – Juin 2025

L’image du mois Juin 2025 Mars, quelques jours avant l’opposition de 2025, par Pierre GILET. Si Mars fascine l’humanité depuis la nuit des temps, c’est sans doute parce qu’elle constitue, parmi toutes les planètes du système solaire, celle qui nourrit