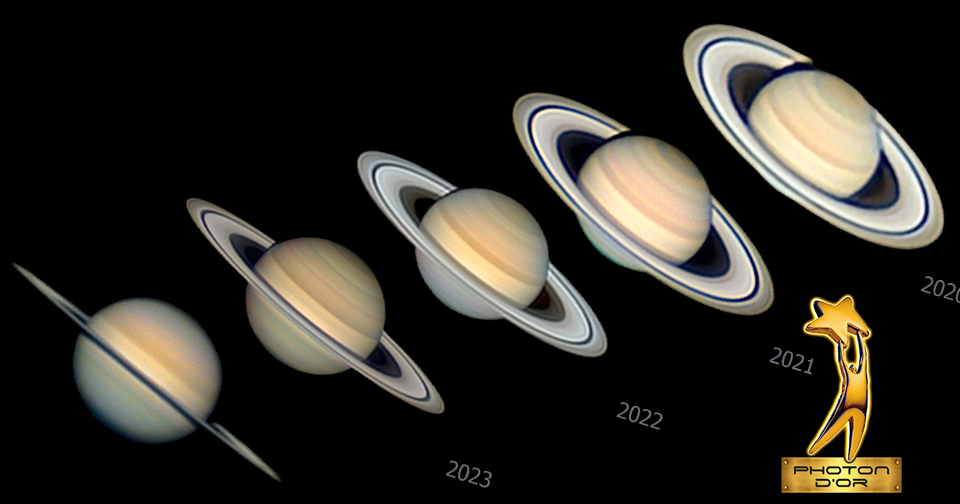

Photons d’Or – Juillet 2024

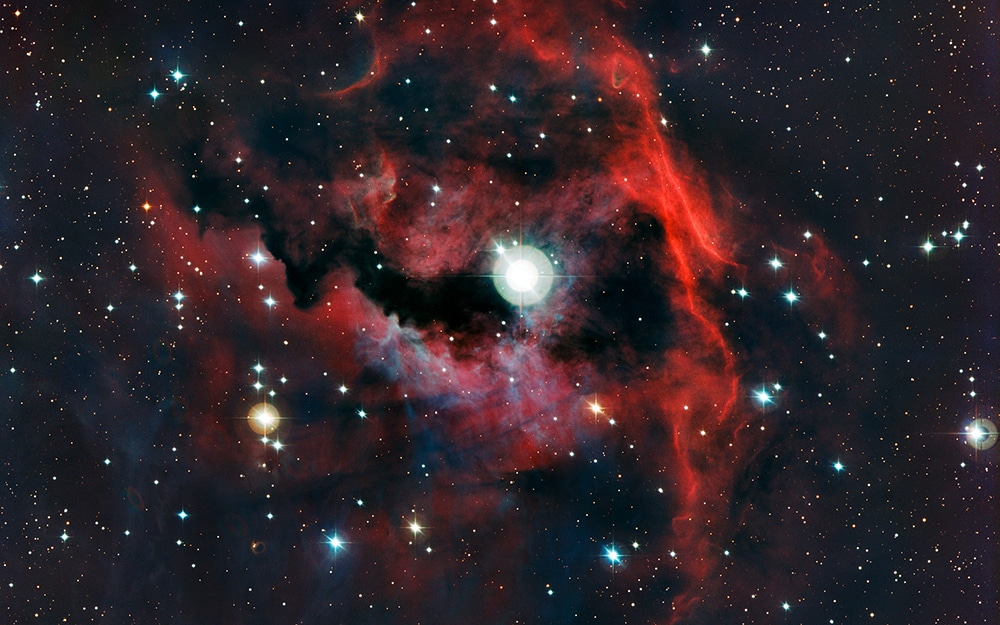

L’image du mois Juillet 2024 La nébuleuse de l’Aigle, en SHO, par Brendan KINCH La nébuleuse de l’Aigle est l’un des grands classiques du ciel d’été : située dans la constellation du Serpent (à proximité du Sagittaire et de l’Ecu)