Amélioration du setup (3) : nouvelle caméra et rotateur de champ

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

Si certaines nébuleuses dévoilent immédiatement leur nature à l’observateur, d’autres demeurent longtemps énigmatiques, défiant nos classifications habituelles et obligeant les astronomes à repenser leurs modèles. NGC 6164 appartient indiscutablement à cette seconde catégorie…

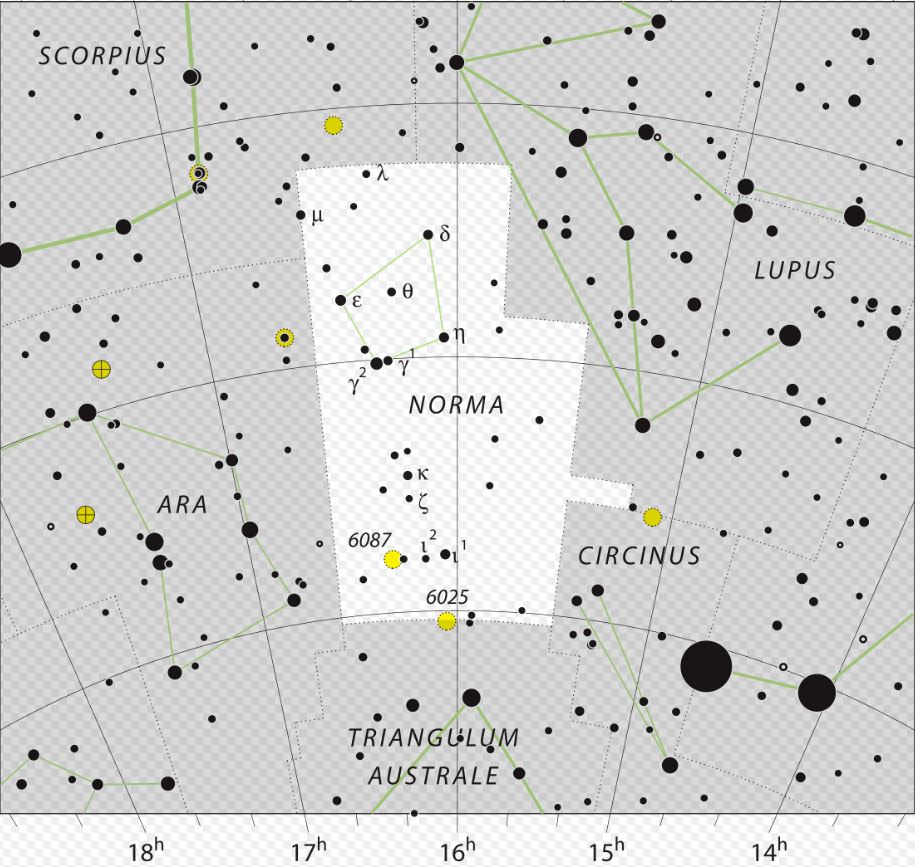

Nichée dans la constellation de la Règle (Norma) à environ 4 200 années-lumière de la Terre, cette nébuleuse bipolaire présente une morphologie saisissante qui évoque les ailes déployées d’un papillon cosmique aux couleurs flamboyantes.

Découverte en 1834 par John Herschel depuis le Cap de Bonne-Espérance, on pourrait croire à première vue à une nébuleuse planétaire… Mais NGC 6164 révèle sa véritable nature sous l’œil perçant des instruments modernes : il s’agit en réalité d’une nébuleuse en émission façonnée par les vents stellaires violents d’une étoile Wolf-Rayet exceptionnellement massive. L’étoile centrale, HD 148937, constitue en effet l’un des astres les plus extrêmes de notre galaxie, avec une masse estimée entre 40 et 50 fois celle du Soleil et une température de surface avoisinant les 50 000 K.

Cette géante bleue traverse actuellement la phase Wolf-Rayet de son évolution, un stade transitoire mais spectaculaire au cours duquel l’étoile expulse ses couches externes à des vitesses phénoménales – jusqu’à 3 000 km/s dans le cas présent. Ces vents stellaires, d’une puissance inouïe, sculptent littéralement le milieu interstellaire environnant pour créer cette structure bipolaire si caractéristique. La symétrie quasi-parfaite des deux lobes principaux suggère que l’étoile centrale pourrait en réalité être un système binaire serré, dont la dynamique orbitale canaliserait l’éjection de matière selon un axe préférentiel.

La palette chromatique de NGC 6164 témoigne de la richesse physico-chimique de cette région : les teintes rouge-orangé dominantes correspondent à l’émission de l’hydrogène ionisé (raie H-alpha), tandis que les zones bleu-vert révèlent la présence d’oxygène doublement ionisé. Cette ionisation intense résulte du rayonnement ultraviolet extrême émis par l’étoile Wolf-Rayet, capable de dissocier les atomes jusqu’à des distances considérables – plusieurs années-lumière du centre.

Depuis les latitudes européennes, NGC 6164 culmine au mieux juste en dessous de l’horizon… Depuis le Chili, en l’occurrence depuis l’observatoire El Sauce au cœur du désert d’Atacama, celui-ci constitue en revanche l’un des objets les plus intéressants à photographier avec une focale élevée !

Ce site d’exception, perché à 1 570 mètres d’altitude sous l’un des ciels les plus purs de la planète, offre des conditions d’observation incomparables avec une seeing moyenne inférieure à 1 seconde d’arc et une transparence atmosphérique remarquable.

Mais encore faut-il disposer d’un instrument à même d’exploiter pleinement ces conditions de rêve !

Pour cette image, les acquisitions ont été réalisées avec le setup de Cecil Navick, constitué d’un télescope Cassegrain de 350 mm qui représente un compromis judicieux entre résolution angulaire et capacité de collecte de lumière.

Ce diamètre généreux, assorti d’une longue focale, permet de révéler les structures les plus fines de la nébuleuse tout en conservant un échantillonnage suffisant pour les détails les plus ténus.

Le temps de pose de 118 heures témoigne de l’ambition de ce projet : une telle durée d’exposition permet d’atteindre des magnitudes limites exceptionnelles et de révéler les extensions les plus faibles de la nébuleuse, généralement noyées dans le bruit de fond.

Cette approche « marathon » de l’astrophotographie devient de plus en plus courante avec l’avènement des observatoires entièrement automatisés accessibles à distance. Elle permet d’exploiter pleinement les capacités des capteurs modernes en accumulant un signal colossal, même sur les structures de très faible brillance de surface. Le traitement d’un tel volume de données requiert néanmoins une expertise particulière pour préserver la dynamique d’ensemble tout en révélant les détails les plus subtils.

Cette version de NGC 6164 s’impose d’emblée comme une image de référence pour cet objet complexe et capricieux. La qualité d’image atteinte dépasse largement ce que l’on pourrait attendre même d’un temps de pose aussi conséquent : chaque détail structural est rendu avec une netteté et une finesse remarquables, depuis les filaments les plus ténus jusqu’aux condensations brillantes qui parsèment les lobes principaux.

L’excellence du traitement se manifeste particulièrement dans la gestion des gradients de luminosité. Les zones centrales, naturellement surexposées par l’intense rayonnement de l’étoile Wolf-Rayet, conservent parfaitement leurs détails sans pour autant compromettre la visibilité des extensions périphériques. Cette belle réalisation permet d’apprécier dans sa totalité la morphologie complexe de la nébuleuse, depuis son cœur incandescent jusqu’à ses ramifications les plus éthérées.

La palette colorimétrique choisie restitue avec subtilité la physique de l’objet : les transitions chromatiques épousent fidèlement les différentes zones d’ionisation, créant une distinction marquée entre les teintes rouge profond de l’hydrogène et le bleu-vert de l’oxygène.

Cette approche « naturaliste » confère à l’image une cohérence visuelle saisissante qui transcende le simple exploit technique pour atteindre une véritable dimension esthétique.

On admirera également la remarquable propreté du fond de ciel, l’aspect des étoiles ou encore les effets de transparence qui confèrent à l’image une sensation de relief saisissante.

Cette qualité d’exécution permet aux structures nébulaires de se détacher avec un contraste optimal, révélant notamment les filaments d’interaction entre les vents stellaires et le milieu interstellaire environnant – détails généralement invisibles sur les versions plus conventionnelles de cet objet.

Avec cette interprétation magistrale de NGC 6164, nous tenons assurément l’une des plus belles versions jamais réalisées de ce joyau austral : une image qui honore autant la beauté intrinsèque de l’objet que l’excellence technique de la Team ARO !

La Team A.R.O. (Alentejo Remote Observatory), constituée de deux passionnés du ciel (Francis BOZON & Jean-Luc GANGLOFF) tire son nom du lieu où l’observatoire de l’équipe a été installé : dans la région de Alentejo, au sud du Portugal.

C’est dans cette région, labellisée et protégée de la pollution lumineuse, que la Team ARO a choisi de construire son observatoire (servant aussi de lieu d’hébergement en remote pour d’autres amateurs).

Chacun des membres dispose de compétences propres qui leur ont permis de construire entièrement les infrastructures de l’observatoire, du terrassement à la construction des bâtiments, en passant par l’installation des panneaux solaires ou encore l’automatisation des setups… Le titre d’observatoire « personnel » n’est dans leur cas clairement pas un vain mot !

Depuis ce lieu privilégié qui bénéficie en moyenne de 240 nuits claires par an, la Team ARO réalise de superbes images du ciel sans compter les heures de pose, avec à la clé des images époustouflantes des beaux objets de l’hémisphère nord.

Mais il arrive à la Team de se livrer à quelques infidélités à leur observatoire personnel pour réaliser des images en partenariat avec des astronomes installés au Chili – comme pour la présente image avec Cecil Navick !

Une visite de leur site et de leur galerie est incontournable !

Date : du 4 mai au 28 juin 2025

Lieu : Observatoire El Sauce (Chili)

Optique : Planewave CDK1

Monture : Mathis Mi500/750

Caméra : ZWO ASI 6200MM Pro

Filtres : Astrodon H/O & RGB

Echantillonnage : 0,31″/px

Ha : 319 x 600s (bin1)

OIII : 340 x 600s (bin1)

RGB : 200 x 150s (bin1)

Total : 118h17

Acquisition : TheSkyX , Maxpilote

Traitement : Pixinsight & Photoshop

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

« Vous (oui, vous !) pouvez soutenir Photon Millenium ! » Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos

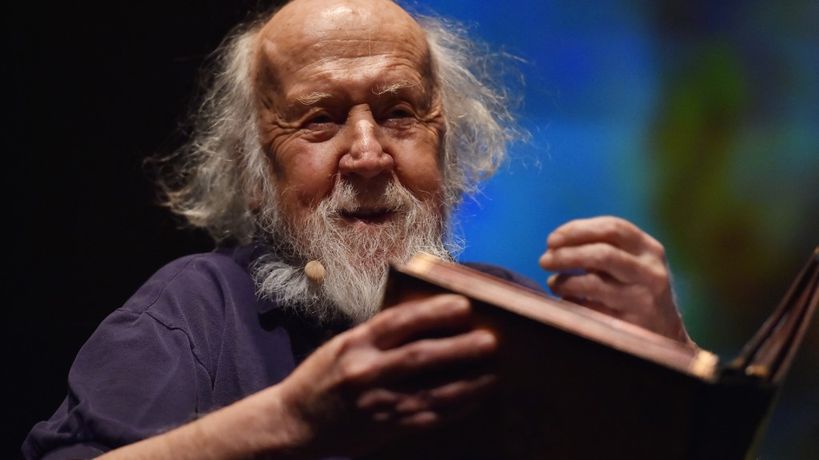

Hubert Reeves nous a quitté le 13 octobre 2023. Parti rejoindre les étoiles qu’il aimait tant, il laisse les amoureux du ciel ici-bas emplis d’une infinie tristesse. Hommage à celui qui aura été une source d’inspiration pour beaucoup d’astronomes amateurs.