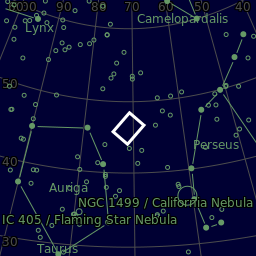

La nébuleuse Sh2-216, située dans la constellation de Persée, est l’une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre, à environ 130 parsecs (environ 420 années-lumière). Découverte dans les années 1950 par Stewart Sharpless, elle a initialement été cataloguée comme une nébuleuse en émission (région HII), avant que sa véritable nature ne soit établie.

Malgré son diamètre apparent d’environ 1,6 degré (soit 3 fois plus grand que la pleine Lune) qui en fait l’une des nébuleuses planétaires les plus étendues du ciel, sa faible luminosité de surface rend son observation délicate. De fait, Sh2-216 est un objet relativement peu photographié, en comparaison d’autres objets du même type beaucoup plus populaires et faciles d’accès (tels que M27, M97 ou encore NGC 7293, pour ne citer que les plus célèbres…).

Comme pour les autres nébuleuses planétaires, il s’agit des restes ionisés d’une étoile en fin de vie (similaire au Soleil) ayant expulsé ses couches externes il y a environ 600 000 ans et dont il ne reste plus désormais qu’un résidu de gaz diffus en expansion continue, dont la luminosité est provoquée par l’effet du rayonnement ultraviolet de la naine blanche centrale (WD 0439+466). Sa dimension réelle est estimée entre 10 et 30 années-lumière de diamètre.

Cet âge estimé peut interroger : la durée moyenne de visibilité d’une nébuleuse planétaire ne dépasse que très rarement les quelques dizaines de milliers d’années. Or, dans le cas de Sh2-216, son âge estimé est d’environ 600 000 ans… L’hypothèse la plus communément admise aujourd’hui – et confortée par des observations spectrométriques – est que cet objet serait le résidu d’une ancienne nébuleuse planétaire avec un taux d’expansion extrêmement faible. L’identification plus tardive de son étoile centrale, décentrée vers l’Est, est venue donner plus de crédit encore à cette hypothèse.

À proximité, on trouve la plus petite LBN 755, une nébuleuse du catalogue Lynds Bright Nebulae. Bien que d’une couleur similaire à sa voisine sur l’image présentée ici, elle est de nature totalement différente puisqu’il ne s’agit pas d’une nébuleuse planétaire mais d’une nébuleuse en émission.

Elle se situe donc à un stade de l’évolution stellaire totalement inversé, puisque de nouvelles étoiles sont créées dans ces nébuleuses, alors que les nébuleuses planétaires sont les derniers vestiges d’étoiles mourantes…

Autre objet visible sur cette image – mais de dimensions beaucoup plus réduite : la petite nébuleuse planétaire PN G160.5-00.5, visible dans le coin inférieur-gauche, dont les dimensions ne dépassent pas 1,5 » de diamètre !

Cette image, réalisée par Emmanuel Joly, est remarquable à plus d’un titre ! On notera tout d’abord le temps de pose conséquent (53h55 réparti sur 6 nuits, comprenant 17h25 en Ha en combinant des poses de 300s et 600s, 18h10 en OIII et 17h50 en SII). Il n’en faut pas moins pour espérer révéler dans les meilleures conditions un objet aussi peu lumineux ; a fortiori en narrowband avec un signal très faible sur certaines couches…

Le résultat proposé est clairement à la hauteur de ce temps de pose marathon, en mettant en valeur la structure complexe et ténue de cette vaste nébuleuse planétaire. La composition est bien équilibrée, avec un bon contraste permettant d’apprécier les subtilités des structures internes tout en maintenant des dégradés très progressifs avec le fond de ciel environnant. Le traitement est sur ce point particulièrement subtil et maitrisé.

Cette finesse se retrouve également dans la palette de couleurs : il est assez facile en SHO de se laisser aller à des couleurs très vives et très contrastées, au détriment parfois de l’unité de l’objet lui-même. Les exemples sur cet objet précis ne manquent d’ailleurs pas… Emmanuel a eu ici le bon réflexe de ne pas chercher à tout prix à faire ressortir les couleurs habituelles du SHO (rouge, vert et bleu), en privilégiant une palette plus harmonieuse et progressive, où le bleu du OIII est bien mis en évidence au centre, enveloppé de teintes rouge-orangées (correspondant au SII et au Hα) en dévoilant au passage les densités diverses de ces bandes de matière.

L’intégration des étoiles en RGB apporte en complément un « plus » indéniable, en évitant les teintes artificielles souvent rencontrées dans les traitements en bandes étroites.

Les détails internes de la nébuleuse sont bien restitués, révélant des filaments et structures gazeuses subtiles. La nébuleuse voisine LBN 755 est également bien définie, avec une belle gradation des contrastes. De manière générale, le bruit est bien maîtrisé et le fond de ciel est propre, sans lissage excessif.

Globalement, cette image constitue un travail exceptionnel, offrant un rendu détaillé et esthétique d’un objet très difficile à photographier !

À 15 ans, Emmanuel a découvert sa passion pour l’astronomie dans la maison de campagne familiale. Il a appris à reconnaître les constellations et observé M31 pour la première fois. Ses parents lui ont ensuite offert une lunette qui lui a permis d’observer Jupiter et Saturne, même depuis Paris où il vivait alors.

Après une pause, il a renoué avec l’astronomie en 2020, équipé d’un Nikon D700 et d’un objectif grand angle. Il a réalisé ses premières photos du ciel et a rejoint le club Altaïr83, où il a approfondi ses connaissances en astrophotographie. Il a rapidement investi dans un Canon 2000D défiltré et une monture Star Adventurer, puis dans un télescope Sky-Watcher 200/1000 sur EQ6R-Pro et un Askar FRA400, idéal pour les nébuleuses.

En 2022, pour améliorer la qualité de ses images, il a acquis une caméra ASI 1600MM Pro avec filtres LRGBSHO. Grâce aux conseils du club et aux tutoriels PixInsight, il a perfectionné ses techniques de traitement. L’été 2023 a marqué un tournant avec un approfondissement des techniques de traitement qui lui a permis de produire des images de haute qualité. Certaines ont été récompensées : APOD Grag, publication dans L’Astronomie et prochainement dans Astronomy aux États-Unis.

Photographiant depuis son jardin sous un ciel Bortle 5, il cumule de longues heures d’acquisition, notamment pour M31, un projet de deux ans totalisant déjà 240 heures.

Toujours en quête de perfection, il explore de nouvelles techniques et poursuit son voyage à travers l’astrophotographie ; comme le prouve la très grande beauté de ses images sur sa galerie AstroBin !

Date : 24 – 29 décembre 2024

Lieu : Le Cannet-des-Maures (PACA)

Optique : ASKAR FRA 400 (f/3,9)

Monture : SW EQ6-R Pro

Caméra : ZWO ASI-1600 MM-Pro

Filtres : Antlia RGB-SHO

Échantillonnage : 1,4″/px

Ha : 101 x 300s + 54 x 600s

OIII : 109 x 600s

SII : 107 x 600s

RGB : 30 x 60s

Total : 53h55

Traitement : Pixinsight – Photoshop

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂

Don sécurisé via PayPal (aucun compte nécessaire…).