Amélioration du setup (3) : nouvelle caméra et rotateur de champ

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

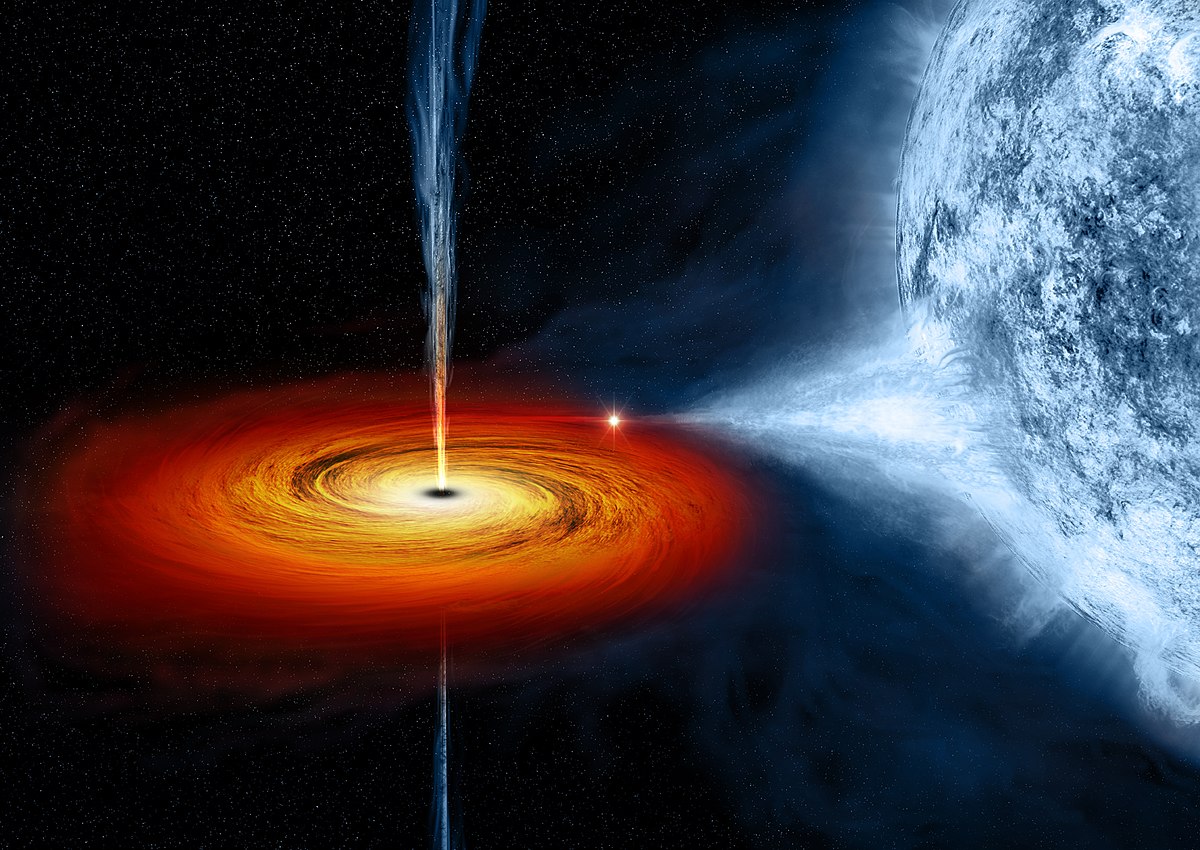

Chaque mois, le Photon d’Or vient récompenser une image qui, par sa maîtrise technique, sa portée esthétique ou son audace, repousse un peu plus loin les limites de l’astrophotographie amateur. Ce mois-ci, le choix fut une évidence. En effet, l’image mise à l’honneur n’est pas seulement belle mais possède une véritable dimension scientifique, avec la capture de l’interaction directe entre l’un des plus célèbres trous noirs de notre galaxie, Cygnus X-1, et son environnement.

Située à environ 6 000 années-lumière dans la constellation du Cygne, Sh2-101 nous apparaît comme une délicate nébuleuse par émission que les astronomes ont poétiquement surnommée la nébuleuse de la Tulipe. Cette région HII, cataloguée par Stewart Sharpless en 1959, s’étend sur environ 70 années-lumière et brille principalement dans la raie Hα sous l’influence de l’étoile chaude HD 227018 nichée en son cœur. Elle fait partie d’une zone de nébulosités beaucoup plus vaste qui s’étend sur la quasi-totalité de la constellation du Cygne.

Mais ce qui rend cette région véritablement exceptionnelle, c’est sa proximité apparente avec un phénomène bien plus exotique.

À seulement 15 minutes d’arc vers l’ouest se trouve Cygnus X-1, l’une des premières sources de rayons X découvertes dans notre galaxie et le site du premier trou noir stellaire confirmé.

Ce système binaire fascinant réunit deux partenaires pour le moins inégaux : une supergéante bleue de classe spectrale O pesant 21 masses solaires, et un trou noir de 15 masses solaires dont l’horizon des événements ne mesure que 45 kilomètres de diamètre… une véritable « tête d’épingle » à l’échelle cosmique !

Les jets relativistes qui émanent perpendiculairement au disque d’accrétion du trou noir créent une onde de choc radiative lorsqu’ils percutent le milieu interstellaire dense à plus de 100 km/s.

Cette onde de choc (« bow shock« ) se manifeste par des structures gazeuses déformées et des filaments lumineux qui s’étendent dans l’espace interstellaire, créant des motifs complexes et dynamiques ; notamment une structure en arc lumineux particulièrement visible dans la raie OIII, ce qui témoigne d’un gaz chauffé et ionisé.

Un tel phénomène nous permet d’observer visuellement les effets d’un trou noir sur son environnement.

L’âge de cette onde de choc est estimé à moins de 40 000 ans, ce qui en fait un événement cosmique relativement récent à l’échelle galactique.

Le contraste entre la beauté sereine de la Tulipe et la violence des processus physiques liés à Cygnus X-1 illustre parfaitement la diversité des phénomènes qui coexistent dans une même région du ciel. D’un côté, une pouponnière stellaire où naissent paisiblement de nouvelles étoiles ; de l’autre, l’un des objets les plus extrêmes de notre galaxie, capable de courber l’espace-temps et d’accélérer la matière à des vitesses proches de celle de la lumière !

Cette image nous confronte à l’invisible rendu visible. Elle est le fruit d’une expertise rare, incarnée par une personnalité bien connue de notre communauté : Cyril Richard, le créateur du logiciel Siril, accompagné au traitement par Philippe Bernhard (bien connu également des membres de l’AIP et des followers de la Team Ciel Austral !).

Avec 19h20 d’intégration réparties entre les couches Hα, OIII et RGB, cette image nous livre une vision d’une richesse exceptionnelle de cette région. Le traitement révèle des détails d’une finesse remarquable tout en préservant une esthétique naturelle et équilibrée.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la gestion magistrale des différentes échelles de luminosité. La nébuleuse de la Tulipe domine naturellement la composition avec ses volutes rouge-magenta caractéristiques de l’hydrogène ionisé et d’une palette HOO. Mais le traitement a su préserver les subtilités des régions moins lumineuses sans pour autant sacrifier la dynamique globale. Les zones OIII, de teinte bleu, visibles dans la nébuleuse et dans l’arc à proximité, créent un contraste saisissant.

L’onde de choc de Cygnus X-1 apparaît avec une clarté inhabituelle pour ce type de structure. L’arc bleuté caractéristique, habituellement si ténu qu’il échappe à la plupart des tentatives photographiques, se détache ici nettement sur le fond nébulaire. Cette prouesse résulte non seulement du temps d’intégration conséquent sur la couche OIII (10 heures), mais aussi d’un traitement particulièrement soigné qui a su extraire ce signal faible sans introduire d’artefacts.

Le traitement HOO-RGB adopté ici représente un compromis intelligent entre la richesse colorimétrique du SHO traditionnel et la simplicité du bicolore HOO. Les 30x120s par couche RGB permettent de redonner aux étoiles leurs couleurs naturelles, évitant ainsi les classiques dominantes magenta qui affligent souvent les images narrowband. Cette attention aux détails se retrouve dans la gestion des étoiles : ni trop présentes, ni artificiellement réduites, elles ponctuent l’image sans la dominer, créant une profondeur de champ naturelle.

En somme, cette photographie est bien plus qu’une belle image. C’est un document qui rend accessible un phénomène astrophysique complexe, grâce à une exécution technique et un traitement de très haut vol !

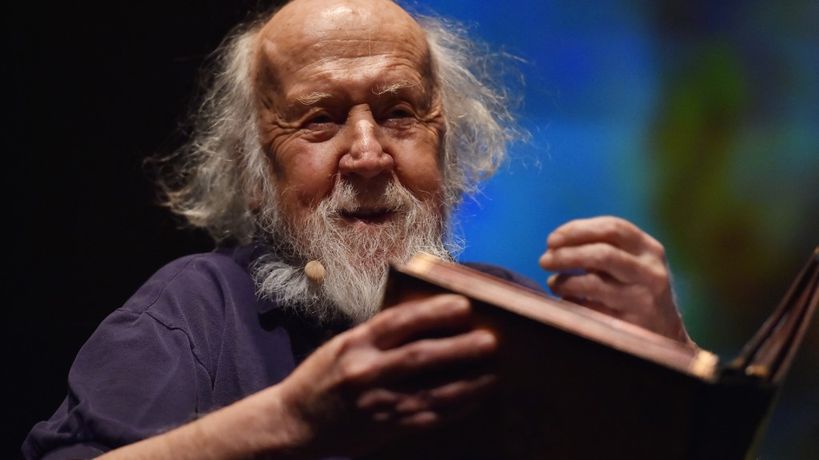

Si le nom de Cyril Richard est familier pour beaucoup d’astrophotographes, ce n’est pas uniquement pour la qualité exceptionnelle de ses images. Cyril est avant tout l’un des principaux développeurs de Siril, le célèbre logiciel de traitement d’images astronomiques gratuit et open-source qui a révolutionné la pratique de milliers d’amateurs à travers le monde.

Ingénieur de recherche au CNRS, spécialisé en spectroscopie moléculaire et en développement informatique, son expertise technique a ainsi directement été mise au service de l’astronomie. Grâce à son investissement sans relâche, Siril est devenu un outil puissant et accessible, démocratisant des techniques de traitement complexes et réservées à des logiciels onéreux. Son engagement incarne une vision de l’astronomie amateur fondée sur le partage des connaissances et l’entraide.

Cette double casquette – ingénieur expert et astrophotographe accompli – rend son travail et sa contribution précieux et inspirants pour toute la communauté des astronomes amateurs.

Une visite de sa galerie est obligatoire pour tout amateur de belles images !

Pour tous les astronomes amateurs, débutants ou confirmés, qui souhaitent approfondir leurs connaissances et maîtriser les techniques de traitement d’images astronomiques, Cyril Richard publiera prochainement « Le Guide pratique de l’astrophoto avec Siril ».

Ce livre promet d’être une ressource incontournable pour les utilisateurs de Siril, offrant des conseils d’experts pour optimiser chaque étape du processus, de l’acquisition au traitement final.

Une occasion unique d’apprendre directement du développeur du logiciel comment sublimer vos propres images du ciel nocturne.

Sortie prévue en novembre 2025, aux éditions Axilone (AstroSurf)!

Date : Juillet 2025

Lieu : Lantenay (21) – Bortle 4

Optique : ASKAR SQA 106

Monture : ZWO AM5

Caméra : ASI 2600 MM-Pro

Ha 3nm : 38 x 600s (bin1)

OIII 3nm : 60 x 600s (bin1)

R/G/B : 3 x (30 x 120s) (bin 1)

Total : 19h20

Logiciels : Siril, Gimp

Les Photons d’Or récompensent chaque mois une image particulièrement remarquable réalisée par un amateur… n’hésitez pas à proposer vos images !

Une nouvelle caméra et un nouveau train optique intégrant un rotateur de champ… le setup est désormais quasi-totalement automatisé pour les séances d’acquisition !

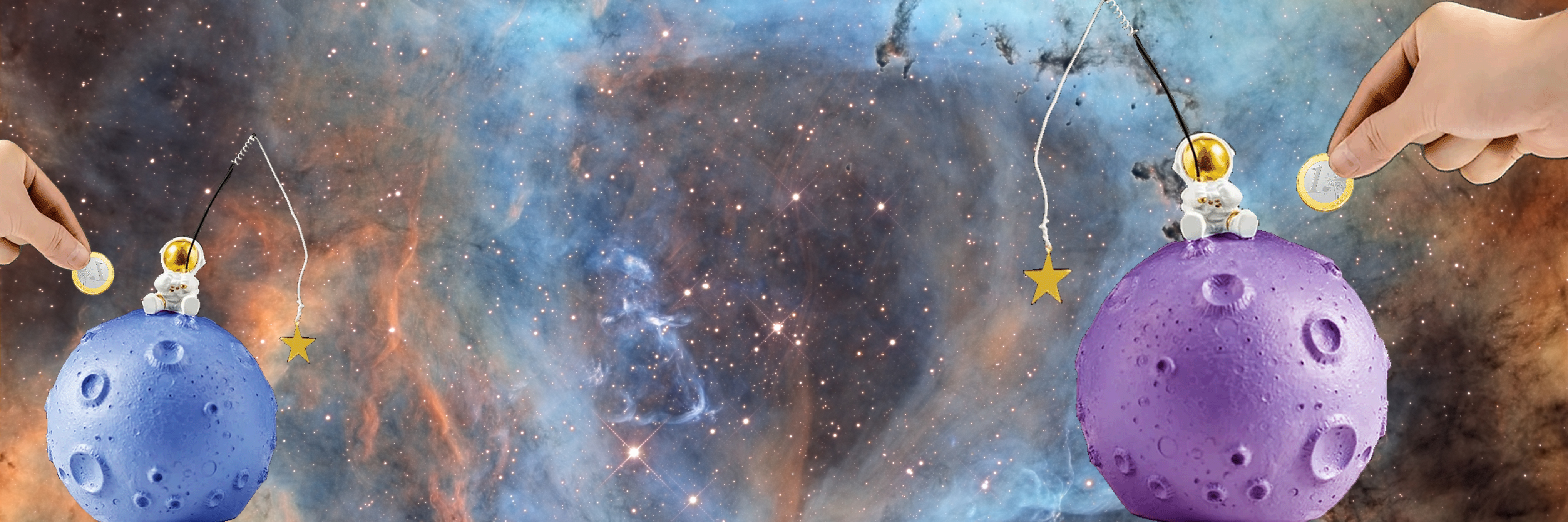

« Vous (oui, vous !) pouvez soutenir Photon Millenium ! » Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos

Hubert Reeves nous a quitté le 13 octobre 2023. Parti rejoindre les étoiles qu’il aimait tant, il laisse les amoureux du ciel ici-bas emplis d’une infinie tristesse. Hommage à celui qui aura été une source d’inspiration pour beaucoup d’astronomes amateurs.