Résumé L’objet NGC 3718 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 45 millions d’années-lumière de la Voie lactée. Malgré sa faible luminosité apparente, elle se distingue par une morphologie singulièrement déformée, résultant […]

| Prise de vue : |  |

| Traitement : |  |

| Intérêt Ha : |  |

| Popularité : |  |

Nom : NGC 3718 – Arp 214

Type : Galaxie spirale barrée

Distance : ~45 millions AL

Taille : 8,1′ x 4′ (~107 000 AL)

Magnitude : 10,8

Meilleure période d’observation : Printemps

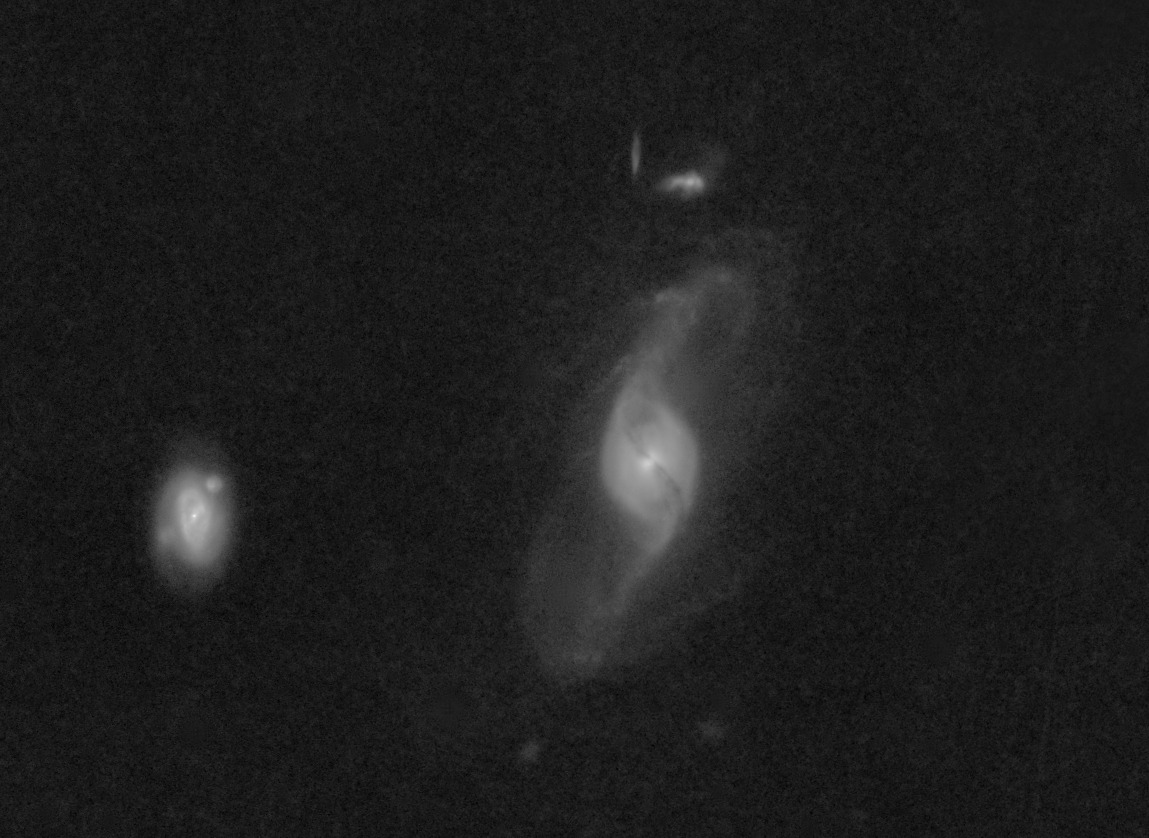

NGC 3718 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 45 millions d’années-lumière de la Voie lactée. Malgré sa faible luminosité apparente, elle se distingue par une morphologie singulièrement déformée, résultant probablement d’interactions gravitationnelles avec sa voisine NGC 3729, éloignée de seulement 150 000 années-lumière.

Sa localisation en fait un objet d’intérêt pour les astronomes amateurs, car elle se trouve à proximité de cibles plus célèbres telles que M97 (la nébuleuse du Hibou) et les galaxies M106, M108 ou M109. Toutefois, l’observation visuelle de NGC 3718 requiert un télescope de grand diamètre en raison de sa luminosité de surface relativement faible.

NGC 3718 est classée parmi les galaxies de type Seyfert 1, caractérisées par un noyau actif alimenté par un trou noir supermassif. Son spectre révèle également une nature LINER (Low-Ionization Nuclear Emission-line Region), ce qui signifie que son noyau présente des raies d’émission dominées par des atomes faiblement ionisés, suggérant un mécanisme d’excitation lié soit à l’activité du trou noir central, soit à des processus de formation stellaire.

En raison de sa morphologie atypique, NGC 3718 figure dans l’Atlas of Peculiar Galaxies de Halton Arp, sous la catégorie des galaxies présentant :

Ces caractéristiques sont souvent observées dans des galaxies en interaction, soumises aux effets de marée gravitationnelle. L’hypothèse d’une perturbation due à NGC 3729 est renforcée par la présence d’un vaste pont de matière reliant les deux galaxies, bien que cette connexion soit difficile à mettre en évidence dans le visible.

L’étude de NGC 3718, notamment en imagerie profonde et en spectroscopie, permet d’explorer les effets des interactions galactiques sur l’évolution morphologique et dynamique des galaxies spirales. Elle constitue ainsi une cible fascinante pour les astrophotographes équipés d’instruments performants dotés d’une focale moyenne à importante.

Le setup utilisé pour cette image (caméra revendue depuis…)

Cette image a été réalisée au printemps 2021 avec une Takahashi TSA-102 équipée de son réducteur de focale (f/6) et une caméra Atik One 6.0, en utilisant des filtres LRGB et Hα.

NGC 3718 faisait partie des galaxies que je souhaitais photographier depuis longtemps, mais j’avais jusqu’ici renoncé à l’entreprendre, jugeant la focale de la TSA-102 insuffisante pour en capturer les détails avec précision. Finalement, j’ai décidé de tenter l’expérience en privilégiant non pas la résolution, mais l’accumulation d’un signal suffisant pour révéler les extensions faibles de la galaxie.

Dans cette optique, l’utilisation du réducteur de focale se justifiait davantage que l’imageur seul à pleine focale. Certes, ce dernier aurait offert une résolution légèrement supérieure – mais toujours inférieure à celle obtenue avec de plus grands instruments – et aurait surtout exigé un temps de pose accru, dont je ne disposais pas. Comme souvent en astrophotographie, il faut trouver un équilibre entre l’échantillonnage, le champ couvert et la quantité de lumière collectée.

La météo s’est montrée suffisamment clémente pour accumuler près de 27 heures de pose, un temps d’intégration conséquent pour cet objet. La luminance représente la majeure partie du signal, avec 18 heures de pose (poses unitaires de 600 s), tandis que les 9 heures restantes ont été réparties entre les couches RGB et Hα (cette dernière totalisant 2 heures, afin de tenter de mettre en valeur les régions HII actives, bien que leur faible résolution limite leur visibilité).

Au final, une image que j’apprécie, bien qu’elle n’ait rien de spectaculaire. J’ai été agréablement surpris par le niveau de détail que l’on peut obtenir avec seulement 600 mm de focale, notamment dans les bandes de poussière traversant le noyau de NGC 3718, ainsi que dans la galaxie voisine NGC 3729. Il est probable qu’un traitement avec BlurXTerminator (BXT), qui n’était pas encore disponible à l’époque, aurait permis d’aller encore plus loin dans la restitution des structures fines.

Enfin, grâce à la longue exposition, l’image révèle un fond de ciel constellé de galaxies lointaines, apportant une belle profondeur à l’ensemble – un aspect toujours appréciable en astrophotographie du ciel profond.

Matériel :

Takahashi TSA102 f/6

AZEQ6 via EQmod

AtikOne6 (-20°)

Guidage : OAG & Atik GP

Filtres Astronomik LRGB + Ha 6nm

Pixinsight – Photoshop

Acquisition :

L : 108 x 600s bin1

R : 34 x300s bin2

G : 24 x 300s bin2

B : 24 x 300s bin2

Ha : 24 x 300s bin2

Intégration totale : 26h50

Date(s) de prise de vue : 8, 13, 14 & 15 avril 2021

Avec des dimensions apparentes de 8′ × 4′, NGC 3718 peut sembler modeste… Pourtant, elle n’est guère plus petite que certaines galaxies bien plus célèbres, comme M95, M96 ou encore M66 (dont l’appartenance au Trio du Lion lui confère toutefois une mise en valeur plus spectaculaire).

Cadrage de la galaxie avec une caméra ASI-2600 sur un C8 avec réducteur.

Quelle focale pour photographier NGC 3718 ?

L’image présentée ici montre que 600 mm constitue probablement la limite inférieure pour espérer révéler des détails intéressants sur cette galaxie et sa voisine NGC 3729. Pour aller plus loin et obtenir une résolution réellement exploitable, une focale d’au moins 1200 mm est recommandée… sous réserve d’un seeing adéquat, bien entendu !

Quel que soit le setup utilisé, le cadrage ne posera pas de difficulté : en plus de sa taille relativement réduite, NGC 3718 se trouve dans une région riche en galaxies. Outre NGC 3729, plusieurs galaxies plus lointaines sont visibles au nord de l’image (au-dessus de NGC 3718 sur l’image), offrant ainsi un arrière-plan profond et structuré.

Acquisition : quelle stratégie adopter ?

Bien que sa magnitude visuelle soit relativement faible (10,8) et sa magnitude surfacique plus discrète encore (14,5), NGC 3718 demeure une cible accessible aux capteurs CMOS modernes, et même aux CCD plus anciens. Quelques heures de pose suffisent pour capturer sa structure principale, mais révéler ses extensions les plus ténues demandera un temps d’intégration plus conséquent.

Pour la couche de Luminance, comme souvent pour ce type d’objet, il est inutile d’allonger excessivement le temps de pose unitaire si l’objectif est d’optimiser la résolution. Mieux vaut privilégier des poses plus courtes, moins sujettes aux effets de turbulence, afin de faciliter le tri des meilleures brutes. Si votre objectif est au contraire d’optimiser la détection des extensions les plus faibles, il peut être pertinent dans ce cas d’augmenter le temps de pose, afin d’accumuler plus de signal dans les zones les plus diffuses.

Pour les couches RGB, et avec un capteur monochrome, il est recommandé de ne pas chercher à être trop économe sur les temps de pose : NGC 3718 est une galaxie relativement peu contrastée et un signal insuffisant sur la couche couleur compliquera le traitement, en rendant plus difficile la mise en valeur des différentes teintes dans la galaxie ainsi que la balance des couleurs ou la saturation, tout en augmentant significativement le bruit chromatique.

Selon l’échantillonnage, le recours au binning ×2 pour les couches couleurs peut être une option intéressante. Cela permet d’optimiser le rapport signal/temps de pose, sans impact notable sur la résolution finale de l’image, la luminance restant le canal déterminant pour les détails.

Couche Ha (2h) : peu de détails !

Faut-il une couche Hα ?

Contrairement à d’autres galaxies plus riches en régions HII, l’apport d’un filtre Hα est ici limité. Dans le cas de l’image présentée, son utilisation n’a pas révélé de structures marquantes, comme on peut le voir ci-contre. Il est donc possible de s’en passer, sauf si l’objectif est d’explorer précisément certaines zones d’émission.

Si vous souhaitez malgré tout ajouter une couche Hα, attention au décalage spectral dû au redshift ! Avec un redshift de 0,0033, la raie Hα (initialement à 656,3 nm) est décalée d’environ 2 nm vers le rouge. Cela signifie qu’un filtre Hα trop étroit (3 nm de bande passante, par exemple) risque de ne capter aucun signal, la raie étant hors bande passante.

⚠ Dans ce cas, il est préférable d’utiliser un filtre de 6 nm de bande passante ou plus, afin d’englober la raie Hα décalée et ainsi maximiser la détection du signal.

Luminance

Le traitement de la couche Luminance pour NGC 3718 ne présente pas de difficultés majeures, mais certaines précautions permettront d’en tirer le meilleur parti, en particulier si vous avez opté pour des poses plus longues dans le but de bien mettre en évidence les extensions les plus faibles.

Couche Luminance brute

Contrairement à d’autres galaxies où le noyau très brillant peut rendre la montée d’histogramme assez délicate, ici la transition entre le bulbe central et les bras spiraux est plus progressive. Une montée d’histogramme classique (Log+HistogramTransformation) sera dans la majorité des cas largement suffisante pour révéler la structure de la galaxie, sans avoir besoin de recourir à des méthodes plus complexes (telles que MaskedStretch, ArcsinhStretch ou GHS).

Une simple transformation logarithmique suivie d’un ajustement fin des curseurs permet en effet d’obtenir une dynamique équilibrée entre le fond de ciel et la galaxie. Cette montée d’histogramme « traditionnelle » peut être réalisée sans qu’un starless ne soit préalablement appliqué à l’image.

Si vous avez privilégié l’acquisition de signal dans les faibles extensions, l’habituelle difficulté entre montée du signal dans les bras et préservation du noyau sera juste transférée entre l’ensemble « noyau + bras » et les extensions les plus ténues. Dans ce cas de figure, on se retrouve avec 3 niveaux de luminosité distincts (le noyau, les bras, le halo), ce qui justifie alors d’utiliser des process plus avancés pour gérer au mieux la montée d’histogramme. GlobalHyperbolicStretch (GHS) est dans ce cas tout indiqué, puisqu’il permettra d’ajuster finement la montée en procédant à des passes successives en ciblant ces différentes zones, en permettant une bonne mise en valeur du signal dans le halo sans risquer de saturer le reste de la galaxie. Attention, dans ce cas, il est plus que recommandé de procéder à la montée d’histogramme sur une image de luminance « starless » ; et de réintégrer les étoiles par la suite en veillant à éviter tout artefact lié à cette opération (aspect collage, halos sombres ou lumineux autour des étoiles, pertes des étoiles les plus faibles, etc.).

Dans tous les cas, quelques points d’attention sont à surveiller :

Rehaussement des détails dans la structure centrale

Sous réserve d’un échantillonnage suffisant, NGC 3718 dévoile des structures détaillées dans son bulbe central et le long de ses bras spiraux. Pour les mettre en valeur, un traitement par HDRMultiscaleTransform (HDRMT) sous PixInsight peut être pertinent. Ce process est particulièrement efficace pour accentuer les détails dans les zones denses, sans impacter les extensions plus faibles qui risqueraient d’être artificiellement durcies.

Couche Luminance traitée (après rehaussement des détails)

Comme toujours, un masque précis et progressif ciblant uniquement les zones les plus détaillées est indispensable pour réaliser au mieux cette opération : l’application de HDRMT doit être localisée, afin d’éviter un contraste excessif dans les bras spiraux les zones plus diffuses.

Pour ce faire, le process RangeSelection sous PixInsight est incontournable pour générer un masque ciblant les structures internes de la galaxie. Au besoin, ce premier masque peut être « nettoyé » ou corrigé pour supprimer les artefacts résiduels (autres galaxies, résidus d’étoiles…), soit sous Pixinsight avec CloneStamp, soit sous Photoshop. La sélection obtenue par le masque peut ensuite être encore affinée avec un réglage de niveau et/ou l’application d’un flou gaussien.

Si vous le pouvez (et que vous maitrisez bien cette technique), il est recommandé de procéder à l’amélioration des détails sur une image starless : cela simplifiera beaucoup la création du masque et évitera de générer le moindre artefact sur les étoiles. A défaut, il est impératif que le masque protège parfaitement les étoiles.

Un excès de renforcement des détails peut entraîner une perte de luminosité excessive dans les zones traitées, ce qui altère l’équilibre général de l’image. L’idéal est d’ajuster progressivement l’intensité de HDRMT en comparant avec la version initiale pour s’assurer que la cohérence globale est respectée.

Couche couleur

Le traitement de la couche couleurs peut s’avérer plus délicat, en raison de ses teintes relativement subtiles et de son contraste modéré. Il faudra donc porter une attention particulière à la calibration et à la saturation des couleurs pour obtenir un rendu équilibré et naturel.

Couche RGB calibrée avant correction sélective et ajustement de la saturation.

Contrairement à la couche Luminance, la montée d’histogramme pour la couche couleurs peut bénéficier utilement de l’utilisation du process MaskedStretch sous PixInsight.

Ce dernier permet de préserver les couleurs dans les zones les plus lumineuses, notamment au niveau du noyau de NGC 3718 et de sa voisine NGC 3729, sans écraser les teintes dans les extensions plus faibles.

Si vous avez pris soin de réaliser des couches couleur de qualité, la calibration des couleurs ne devrait pas poser de problème particulier, le process PhotometricColorCalibration (PCC) sous PixInsight se montrant très performant avec des réglages basiques.

Privilégiez un réglage de référence sur « average spiral galaxy ». Si le résultat semble incohérent (dominante trop marquée, teintes peu naturelles), des ajustements sélectifs sous Photoshop ou via CurvesTransformation sous PixInsight seront nécessaires.

Les couleurs naturelles de NGC 3718 sont relativement douces, avec des tons légèrement jaunâtres dans son bulbe et des teintes bleuâtres plus discrètes dans certaines structures externes. Pour les faire ressortir sans exagérer l’effet :

Si une couche Ha a été réalisée, elle peut être combinée à la couche rouge (R) du RGB pour mettre en valeur les régions HII présentes dans la galaxie. Toutefois, le signal Ha sur NGC 3718 est faible et diffus, ce qui limite son impact. Différentes méthodes s’offrent à vous pour réaliser cette opération, et sont présentées plus en détails dans le tutoriel dédié. Il existe par ailleurs différents scripts récents dédiés à cette opération, qui sont simples et efficaces à utiliser (par exemple HaRGBCombination, NGRGB Combination…).

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez approfondir le traitement des détails sur PixInsight ou Photoshop, plusieurs tutoriels sur ce site détaillent ces techniques :

Ce serait évidemment avec plus de focale, afin de mieux mettre en évidence les détails dans le centre de la galaxie et dans les bandes de poussières. Une focale de 1500mm à 2000mm serait idéale.

Avant même de refaire des poses sur cette galaxie avec un autre équipement, il serait intéressant de réaliser un nouveau traitement en utilisant les derniers process les plus avancés (notamment BXT et GHS…) afin d’optimiser le résultat et d’obtenir des détails encore plus fins.

Si l’espace commentaires n’est pas accessible, consultez le guide pratique pour y remédier !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂