Résumé L’objet La dénomination « WR 134 » ne désigne pas à proprement parler une nébuleuse, mais une étoile de Wolf-Rayet située à environ 6000 années-lumière dans la constellation du Cygne (également dénommée HD 191765). Pour les astronomes amateurs – pour […]

| Prise de vue : |  |

| Traitement : |  |

| Intérêt SHO : |  |

| Popularité : |  |

Nom : WR 134

Type : Nébuleuse associée à une étoile WR

Distance : ~5700 AL

Taille : 30′

Magnitude : 8

Meilleure période d’observation : Eté

La dénomination « WR 134 » ne désigne pas à proprement parler une nébuleuse, mais une étoile de Wolf-Rayet située à environ 6000 années-lumière dans la constellation du Cygne (également dénommée HD 191765). Pour les astronomes amateurs – pour qui l’étoile en elle-même ne présente pas un objet d’étude réellement accessible sauf pour les passionnés de spectroscopie – on désigne le plus souvent par extension la nébuleuse créée par cette étoile et visible sur l’image présentée ici : une faible « coquille » bleutée perdue au milieu d’un « océan rouge » de nébulosités Ha.

Les étoiles de Wolf-Rayet, très massives et chaudes, expulsent au terme de leur évolution une grande quantité de vent stellaire ; avant d’exploser en supernova.

Dans le cas de WR 134, il s’agit d’une étoile environ 400 000 fois plus lumineuse que le Soleil, entourée d’une « bulle » fortement asymétrique formée par l’éjection de ses couches superficielles, par la suite soufflées et ionisées par le rayonnement et le vent stellaire intenses de l’étoile.

WR 134 (la plus brillante des étoiles situées au « centre » de la bulle) est d’ailleurs l’une des 3 étoiles initialement observées en 1867 par les astronomes Charles Wolf et Georges Rayet, de l’observatoire de Paris, qui ont découvert ce type d’étoiles sur la base de larges raies spectrales en émission d’origine alors inconnue.

On sait aujourd’hui que le spectre stellaire de ces étoiles WR ne dévoile pas la surface de l’étoile elle-même, mais les couches extérieures de l’étoile déjà expulsées et enrichies en éléments lourds.

Pour en savoir plus sur ces étoiles et la création des coquilles associées, je vous invite à consulter la fiche-astro dédiée à la nébuleuse du Croissant (NGC 6888) qui est certainement la plus connue des nébulosités associées à une étoile de type WR.

La bulle visible sur la photographie présentée ici matérialise donc la zone d’influence du vent stellaire de l’étoile centrale WR-134, de dimension considérable puisqu’elle s’étend sur plus de 13 années-lumière de diamètre : à titre de comparaison, l’héliosphère du Soleil, c’est à dire la zone d’influence de ses vents solaires, n’excède pas les 12 heures-lumière !

A noter que WR 134 est située à moins d’un degré de WR 135 et à peu près à la même distance de la Terre au sein de l’association Cygnus OB3. Ces deux étoiles sont entourées par une coquille d’hydrogène dont les astronomes estiment qu’elle a été balayée du milieu interstellaire lorsqu’une ou les deux étoiles se trouvaient sur la séquence principale. Cette coquille mesure plus de 130 années-lumière de diamètre !

Cette image a été réalisée au cours de l’été de 2019, depuis la Corse, avec une TSA 102 et une caméra Atik 16200.

Il s’agit d’une composition HOO avec des poses RGB pour redonner aux étoiles leur couleur naturelle. Le temps de pose global s’élève à 35h, dont environ la moitié (17h) consacrée à la seule couche Ha avec des poses unitaires de 900s.

Mais ce qui fait tout l’intérêt de l’image, c’est bien sûr la coquille de WR 134, qui se dévoile au mieux en OIII. Compte-tenu de la faiblesse du signal et du fait que ma caméra n’est pas aussi sensible qu’un capteur CMOS, j’étais un peu hésitant sur la meilleure manière de procéder pour les acquisitions en OIII : fallait-il privilégier un temps de pose unitaire très long en bin1 afin de conserver au mieux les détails dans la coquille (qui sont très fins et nombreux, bien que peu visibles) ou privilégier un bin2 afin de chercher à optimiser le signal exploitable ?

Au final, j’ai réalisé deux séries de poses différentes afin d’avoir le choix lors du traitement en fonction des résultats obtenus : une série de 20 poses de 900s en bin1, et une série de 58 poses de 600s en bin2 (soit 15h en tout).

Ces deux séries OIII ont été recombinées ensuite lors du traitement pour maximiser le signal tout en conservant des détails dans la structure.

Trois séries d’une heure pour chaque couche RGB sont venues compléter ces acquisitions narrowband.

Malgré le temps d’acquisition, le signal sur la couche OIII demeure assez faible, comme on peut le constater sur l’image ci-contre. J’aurais sans doute du y consacrer plus de temps, éventuellement au détriment de la couche Ha sur laquelle le signal est beaucoup plus présent et qui aurait pu être aussi bien mis en valeur avec un temps de pose plus court.

Toutefois – et c’est une source de satisfaction – l’ensemble de la structure de la coquille est visible, y compris en dehors de l’arc principal plus lumineux au sud. Les zones les plus faibles se détachent faiblement du fond de ciel, mais suffisamment pour pouvoir être mises en valeur sur l’image finale.

Au niveau du cadrage, j’ai volontairement décentré WR 134 afin d’avoir sur l’image quelques zones intéressantes et contrastées en Ha, afin d’apporter une sensation de relief et de ne pas cantonner le signal rouge à de simples draperies d’arrière-plan (la région juste en périphérie de WR 134 étant plus homogène à ce niveau…).

Version cropée : la structure globale est bien visible, mais pas relevée outre mesure afin de conserver un équilibre d’ensemble « naturel ».

Pour la composition finale, j’ai choisi de respecter la dynamique d’ensemble de l’objet et de ne pas relever artificiellement les zones de signal les plus faibles de la coquille OIII. C’est en effet à mon sens un travers très fréquent sur cet objet que de chercher à booster plus que de raison le signal OIII afin de rendre extrêmement visible l’ensemble de la coquille.

Le traitement de la couche OIII implique généralement un travail en starless et une montée d’histogramme localisée (au moyen de masques) afin d’isoler précisément la coquille. Il est donc tentant de mettre celle-ci en valeur toujours un peu plus… mais le résultat final peut s’avérer très artificiel avec une sensation de couche OIII « collée » sur la couche Ha.

Dans le même esprit, j’ai également tenu compte de la présence du signal Ha dans la partie la plus lumineuse de la coquille (l’arc sud) lors du mixage des couleurs : de fait cette zone ne ressort pas uniquement en bleu sur l’image finale (ce qui est également un défaut très fréquent sur cet objet…).

Au final, l’ensemble de la structure est ici visible, mais cela ne saute pas aux yeux pour les zones les plus faibles et il est nécessaire de consulter la « full » pour s’en rendre compte… et dans l’idéal de savoir aussi quoi regarder !

Est-ce à dire qu’il s’agit d’une image que seuls les « initiés » pourront réellement apprécier ? Peut-être. Pour autant, il ne s’agit pas d’une démarche « élitiste » mais simplement la volonté de conserver une philosophie de traitement qui ne mise pas sur un « effet whaou » immédiat, au profit d’un équilibre d’ensemble respectueux de la réalité de l’objet.

Matériel :

Takahashi TSA102 f/6

AZEQ6 via EQmod

Atik 16200 (-20°)

Guidage : OAG & Atik GP

Filtres Baader Ultra-narrowband Ha 3,5nm / OIII 4,5nm

Pixinsight – Photoshop

Acquisition :

Ha : 68 x 900s bin1

OIII : 20 x 900s bin1 + 68 x 600s bin2

R : 12 x 300s bin2

G : 12 x 300s bin2

B : 12 x 300s bin2

Intégration totale : 34h40

Date(s) de prise de vue : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 21 & 22 août 2019

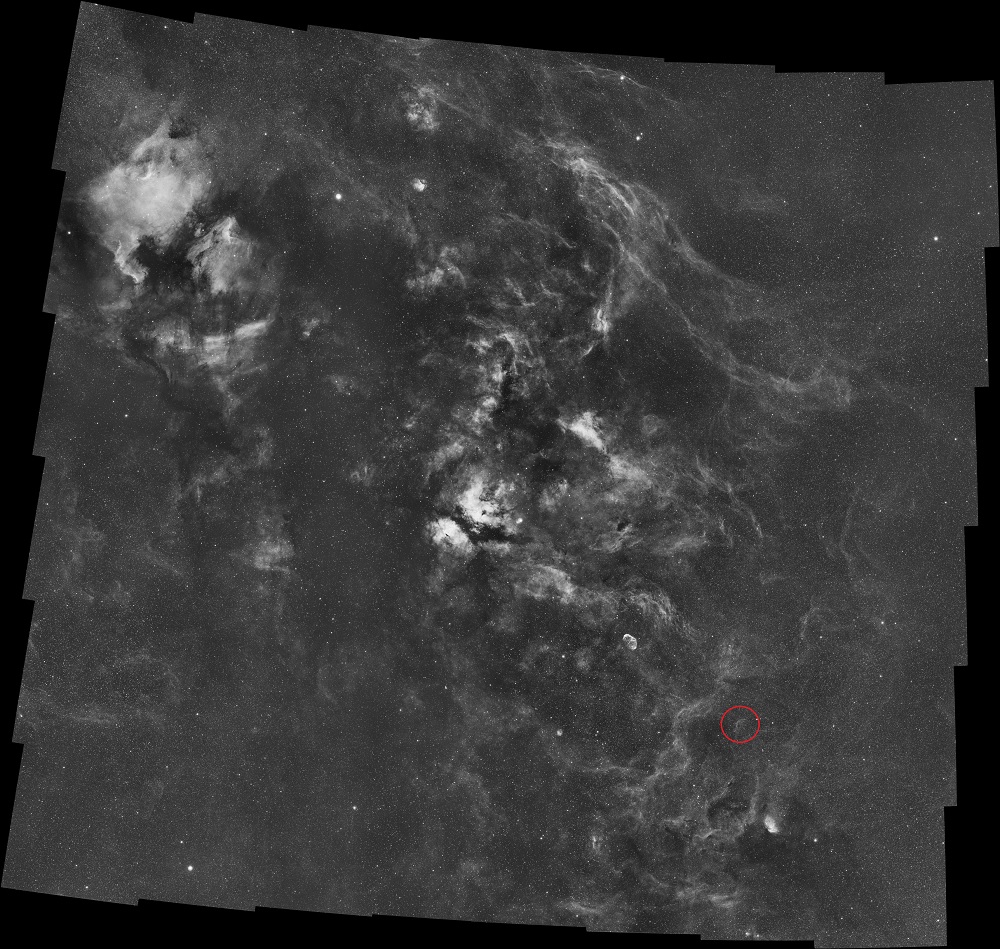

Nébulosités dans la constellation du Cygne (Image : Kees Scherer). WR134 semble bien perdue dans cet immense complexe !

Située à proximité d’autres nébuleuses beaucoup plus souvent photographiées, telles que la nébuleuse du Croissant (NGC 6888), la nébuleuse du Papillon (IC 1318) ou encore la nébuleuse de la Tulipe (Sh2-101),WR 134 était il y a quelques années encore un objet relativement (et injustement) méconnu ; essentiellement en raison de sa faible luminosité et de la nécessité de réaliser des dizaines d’heures de pose en OIII pour la faire apparaitre entièrement…

L’avènement des caméras CMOS très sensibles et à faible bruit de lecture a radicalement changé la donne sur ce genre d’objets faibles, si bien qu’il est possible aujourd’hui de réaliser de superbes images avec un très bon signal tout en y consacrant des temps de pose bien plus courts.

A tel point que WR 134, s’il demeure encore un objet réputé « difficile », s’est tout de même démocratisé et constitue désormais une cible de choix pour les astrophotographes ayant dépassé le stade de l’initiation et qui souhaitent s’orienter vers des objets un peu moins classiques.

De fait, réaliser une bonne image de WR 134 implique de disposer d’un capteur refroidi et dédié à l’astrophotographie : les APN non-refroidis auront en effet bien du mal à tirer leur épingle du jeu avec cet objet dont le signal qui émerge à peine du fond de ciel dans les zones les plus ténues. Et même avec un capteur dédié, un ciel de qualité sans Lune et un temps de pose conséquent seront nécessaires pour bien mettre l’objet en évidence.

Dans la même logique, un instrument ouvert (f/d<4) sera évidemment un « plus » pour limiter les temps d’acquisition.

Niveau cadrage en revanche, pas réellement de contraintes : cet objet peut être imagé aussi bien en vue rapprochée avec une focale importante que situé dans un champ plus large. Compte-tenu de la très grande densité de cette région du ciel et de la présence de nombreux autres objets intéressants, une mosaïque s’envisage tout naturellement (par exemple en association avec la nébuleuse de la Tulipe, ou du Croissant…).

Dans cette région constellée de nuages d’hydrogène, la réalisation d’une couche Ha est indispensable, quelle que soit la combinaison envisagée. Une image RGB complétée par une couche Ha permettra déjà de révéler la partie la plus brillante de WR 134 (qui apparait déjà sur la couche bleue).

Mais si vous souhaitez réellement mettre en évidence l’ensemble de la coquille, des acquisitions avec un filtre OIII sont incontournables : HOO ou SHO donneront des résultats visuellement très différents, avec un côté plus « naturel » pour le HOO (comme dans l’image présentée ici) mais plus riche et contrasté pour le SHO (exemple ci-contre).

Dans le cas d’une image narrowband, HOO ou SHO, la réalisation d’une série de poses RGB permettra de redonner leurs couleurs naturelles aux étoiles en fin de traitement, ce qui améliore toujours grandement l’esthétisme du résultat final… Quelques images d’une minute de pose étant suffisantes, il serait dommage de s’en priver !

Petite mise en garde : la mise en valeur de cet objet va impliquer un travail conséquent et potentiellement assez complexe de traitement (création d’images starless, de masques pour des traitements localisés, etc.) et comme toujours dans ce cas, plus un soin important aura été apporté aux acquisitions, plus le traitement en sera facilité ! Il est donc important de garder cet aspect à l’esprit pour mettre toutes les chances de son côté au moment des acquisitions (en étant exigeant sur la qualité du ciel, le nombre d’heure de pose prévisionnel, la qualité du suivi, la présence de gradients, etc.).

Bien qu’une belle image de WR 134 avec une coquille visible dans son ensemble constitue déjà une petite performance, il existe mille et une manières de sortir des sentiers battus dans cette région du ciel aussi dense et riche.

La réalisation d’une grande mosaïque de plusieurs panneaux peut par exemple constituer un défi de taille… et il peut même être difficile de savoir quand s’arrêter ! Il s’agit d’un projet au long cours pouvant vous occuper plusieurs années…

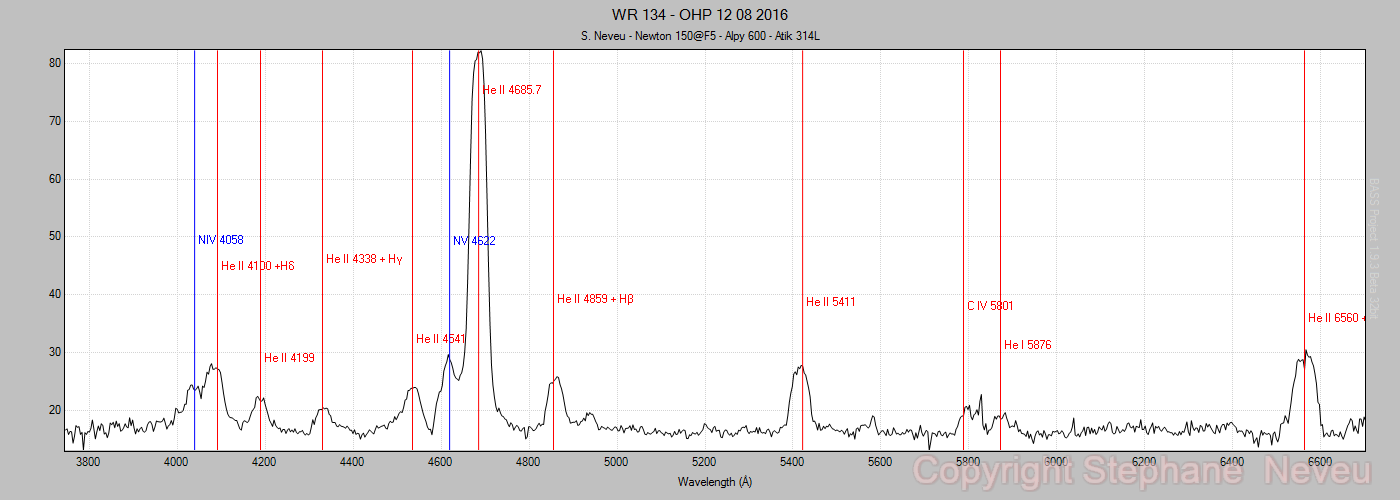

Spectre de l’étoile WR 134 réalisé par Stéphane Neveu avec un spectroscope Sheliak Alpy 600.

Une manière radicale et plus scientifique d’aller plus loin est de réaliser une étude spectrographique de l’étoile WR 134, qui possède un type spectral particulier (WN6) avec des pics prononcés dans l’azote, une forte émission en He II ainsi que des raies plus faibles de He I et C IV.

C’est par exemple ce qu’a réalisé Stéphane Neveu avec un matériel très classique d’amateur assorti d’un spectroscope Sheliak d’entrée de gamme (image ci-contre).

Comme cela a déjà été dit ci-dessus, WR 134 est un objet difficile à traiter, principalement en raison du faible signal sur la couche OIII. La mise en valeur de ce signal va donc être l’étape la plus complexe du traitement… et cela commence dès le prétraitement !

Prétraitement. Mais même si l’étape de traitement est essentielle, le travail n’en sera que plus simple si les étapes préalables ont été réalisées avec sérieux : d’une part au moment des acquisitions (voir ci-dessus), mais également lors du prétraitement. N’hésitez pas à réaliser une sélection rigoureuse de vos brutes et à effectuer au besoin un prétraitement manuel afin de pouvoir optimiser finement chacune des étapes (de calibration, de retrait de gradient, de pondération, etc.).

N’hésitez pas à exclure les images juste « moyennes » qui vont venir dégrader le résultat final, ou à tout le moins à pondérer les brutes en privilégiant fortement celles disposant du meilleur rapport signal sur bruit. A ce titre, il est recommandé d’empiler le maximum de brutes disponibles et d’un rapport signal sur bruit homogène, sans trop se préoccuper des autres facteurs tels que FWHM ou excentricité (on cherche ici à disposer du maximum de signal sur les extensions, et celles-ci ne présentent aucun détails prononcés). Portez une attention particulière à la valeur « Median » pour vous aider à apprécier la luminosité globale du fond de ciel entre vos différentes images.

Dans la mesure où les acquisitions risquent fort de s’étaler sur plusieurs nuits, les différentes séries de brutes peuvent présenter des inhomogénéités. Dans ce cas, il est recommandé de de recourir à la fonction « Local Normalization » lors du prétraitement, afin d’optimiser l’aspect du fond de ciel et des nébulosités. Attention toutefois : dans ce cas, accordez une attention toute particulière au choix de l’image de référence ! Celle-ci doit présenter un très bon rapport signal sur bruit, une valeur Median la plus basse possible, et bien sûr ne présenter aucun défaut apparent (tels qu’une trace de satellite). Au besoin, vous pouvez effectuer plusieurs essais de normalisation et d’empilement avec des images de référence différentes pour apprécier le rendu. Et, naturellement, procédez à un empilage sans recourir à la fonction LocalNormalization afin d’apprécier le gain (ou non) apporté par l’opération.

Sur ces différents aspects (sélection, pondération et LocalNormalization), je vous invite à consulter le tutoriel dédié au prétraitement pour plus d’informations ; ou le tuto vidéo correspondant.

Traitement spécifique de la couche OIII. Même avec un temps d’acquisition confortable consacré à la couche OIII, il est probable que le signal des zones les plus ténues de WR 134 ne sera pas beaucoup plus important que celui du fond de ciel même sur l’image empilée. La mise en valeur de ce signal est donc complexe avec des techniques traditionnelles ; par exemple la simple utilisation d’un process de montée d’histogramme un peu élaboré, comme MaskedStretch ou GHS, risque de ne pas être suffisante.

Bien que cela ne soit pas une technique que je recommande habituellement, il peut être intéressant ici de procéder à un traitement de la couche OIII en starless et – éventuellement – de réaliser des montées d’histogrammes localisées. Le traitement starless va permettre de travailler sur la mise en valeur du signal sans risquer d’altérer les étoiles ou de « cramer » ces dernières lors des montées d’histogramme.

Vous noterez que je parle ici de « montées » d’histogramme au pluriel : il ne s’agit pas d’une erreur. Avec un niveau de signal aussi faible, il est quasiment impossible d’obtenir un résultat satisfaisant avec une montée d’histogramme en une seule passe. Dès lors, il est recommandé de réaliser une première montée d’histogramme avec MaskedStetch ou GHS, puis de travailler au besoin avec des masques localisés sur le signal avec l’outil HistogramTransformation ou Curves (l’utilisation de process plus complexes en association avec des masques n’est pas recommandée). Il est souvent préférable de réaliser ces modifications en plusieurs passes successives et de faible intensité plutôt que de chercher à obtenir un résultat final en une ou deux passes : en effet, ce type de montée de signal avec masque peut rapidement conduire à des zones de transitions très visibles et peu esthétiques.

La création de masques parfaitement adaptés, à savoir localisés et progressifs, est indispensable pour que cette opération soit correctement réalisée. Attention toutefois, s’il est indispensable que ces masques soient progressifs pour éviter des zones de transition brutale et visibles, ils doivent rester suffisamment localisés pour permettre une montée d’histogramme précisément ciblée sur les zones d’intérêt… ce qui n’est pas forcément trivial à réaliser dans le cas des zones OIII de WR 134 puisque ces zones sont constituées d’une multitude de petites taches distribuées dans la forme de disque de la coquille. En cas de doute, un masque plus restrictif que permissif permettra de prévenir la création de « détails imaginaires », ce qui est le pire des scénarios !

Pour des conseils généraux et la présentation de ces différentes méthodes de montée d’histogramme avec des exemples pratiques, je vous invite à consulter les vidéos dédiées sur ma chaine Youtube, de même concernant la création de masques de zones.

A noter que ces mêmes précautions concernant les masques doivent être répliquées pour la diminution du bruit, même si cette opération est nettement plus simple et peut être réalisée en une seule passe.

Compte-tenu de la faible luminosité de la coquille, les process d’augmentation des détails ne sont pas indispensables ; vérifiez qu’aucun artefact n’est créé si vous utilisez Blur-X-Terminator en tout début de traitement au stade linéaire (voir le tuto vidéo dédié à l’utilisation de BXT).

Luminance composite et réintroduction des étoiles. Si la couche OIII est traitée selon la méthode décrite ci-dessus, et compte-tenu du fait que la couche Ha est très différente en terme de signal, il est recommandé de créer une luminance composite en mixant les couches Ha et OIII, par exemple avec PixelMath en mode « maximum ».

Cela permettra d’une part de « fondre » le signal OIII dans une image a priori beaucoup plus « propre » (le signal sur la couche Ha étant beaucoup plus important, ce qui signifie moins de bruit et moins de process potentiellement destructeurs…), mais facilitera également la réintroduction des étoiles, qui peuvent être directement reprises de la couche Ha (afin de limiter la taille de ces dernières et éventuellement les halos).

Si vous avez réalisé une série de poses RGB pour les étoiles, il est recommandé de travailler séparément sur le mixage des couches Ha et OIII pour la création de la luminance composite, et de créer à part une image avec les étoiles seules (avec les étoiles extraites de la couche Ha comme luminance et l’image RGB traitée comme chrominance) qui sera réinsérée ultérieurement avec l’image Luminance-Chrominance recomposée.

Pour une illustration de ces méthodes de mixage et la réintroduction des étoiles, je vous recommande de regarder le tuto vidéo dédié ainsi que le tuto vidéo dédié au travail de la luminance en SHO (ou HOO). Pour l’assemblage des images luminance et chrominance, voir également le tuto vidéo dédié.

Mixage couleurs. Cette étape est nettement moins problématique. Il est possible de recourir à des mixages HOO soit avec le script SHO_AIP, soit avec PixelMath.

Pour des illustrations sur ces différentes méthodes de mixage, je vous renvoie là encore vers les tutos vidéos dédiés.

Ce serait avec une focale plus importante et surtout avec une caméra CMOS de dernière génération afin de pouvoir capter un maximum de signal et détailler davantage la coquille de WR 134 ; et sans doute en version SHO cette fois afin de varier les plaisirs !

En l’état, cette version me donne suffisamment satisfaction pour que je n’y revienne qu’avec une progression importante en terme de matériel…

Sur les acquisitions elles-mêmes, j’aurais dû consacrer plus de temps aux acquisitions OIII qu’à celles en Ha… j’espère que ce retour d’expérience vous sera utile !

Si l’espace commentaires n’est pas accessible, consultez le guide pratique pour y remédier !

Vous appréciez Photon Millenium et peut-être même le consultez-vous régulièrement ? Vous souhaitez soutenir mon travail et contribuer au développement du site ? Vous avez amélioré vos traitements grâce aux tutos et souhaitez m’offrir un café en retour ? 😉

Vos dons, grands comme modestes, m’aideront à supporter les différents frais liés à la vie du site (hébergement, plugins, logiciels, etc.) tout en continuant de bannir les publicités !

Un immense merci pour votre précieux soutien ! 🙂